Harzer Häuser für Fachleute aus dem Harz

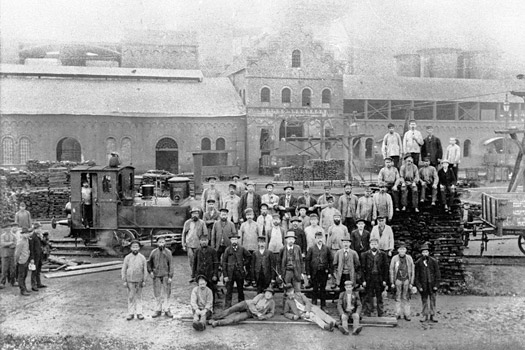

Ein Harzer Graf stellte das Kapital und Fachleute aus seiner Heimat für die 1855 in Betrieb genommene Henrichshütte bei Hattingen an der Ruhr.

© LWL-Industriemuseum

Kapital zurück zur Auswahl

Ein Graf aus dem Harz investierte ab 1853 an der Ruhr

„Der Herr Graf zu Stolberg-Wernigerode beabsichtigt südwestlich vom Hause Bruch bei Hattingen … acht Hochöfen, nebst … Koaksöfen anzulegen“, schrieben die Märkischen Blätter am 29. März 1854. Unerfahren im Hüttenwesen war der Adlige aus dem Harz nicht, schließlich hatten Erzbergbau und Metallverhüttung in seiner Heimat Tradition. Doch mangelte es dort in den 1840er Jahren an Holzkohle. Einen Ausweg bot die neue Kokshochofentechnik. Den dafür benötigten Rohstoff Steinkohle gab es ebenso wie die Erze im damals wirtschaftlich aufblühenden Ruhrtal. Dort fand der gräfliche Hüttenkontrolleur Karl Roth den geeigneten Standort für das neue Werk. 1853 kaufte er für den Grafen einen Teil des Ritterguts Haus Bruch bei Hattingen, wo 1855 die Roheisenerzeugung begann. Graf Henrich zu Stolberg-Wernigerode selbst sah die nach ihm benannte Eisenhütte nie, er starb im Jahr zuvor.

Gebaut wurden die Hochöfen sowie die Öfen zur Koksherstellung vom Team des belgischen Experten Joseph Gobiet. Eine im Harz angeworbene Gruppe erfahrener Hüttenleute nahm sie 1855 in Betrieb. Noch heute erinnern zwölf typengleiche zweigeschossige Reihenhäuser der nach und nach erweiterten Arbeiterkolonie „Haidchen“ an diese Arbeiter und ihre Familien aus dem Harz. Die im Stil ihrer Heimat erbauten „Harzer Häuser“ in der Henschelstraße 61–83 sind die ältesten noch verbliebenen Gebäude der Kolonie.

Die Henrichshütte wuchs über Jahrzehnte zu einem Betrieb von überregionaler Bedeutung. Hier produzierten zeitweise über 10 000 Menschen Koks, Roheisen und Stahl sowie zahlreiche Produkte von der Schiffsschraube bis zum Panzergehäuse. Trotz heftiger Proteste der Arbeiter stellte der letzte Hattinger Hochofen 1987 seine Produktion ein. Dieser Kokshochofen von 1939 ist der älteste, der im Ruhrgebiet erhalten ist. Mit seinen Nebenanlagen, darunter einer großen Hochofengebläsehalle aus den 1890er Jahren, bildet er den im Jahr 2000 eröffneten Museumsstandort Hattingen des LWL-Industriemuseums. Anlagen der Stahlerzeugung und der Weiterverarbeitung auf dem Gelände mussten hingegen einem Gewerbe- und Landschaftspark weichen. Von den wenigen verbliebenen Gebäuden wird eine Industriehalle heute vom Westfälischen Feuerwehrmuseum genutzt.

Denkmale zum Impuls

Hattingen - Henrichshütte und Siedlung Haidchen

Spätestens mit dem Anblasen des ersten Hochofens stellte sich für die ... weiter

Hattingen - Henrichshütte

1854 begann der Aufbau der Henrichshütte im Ruhrtal bei Hattingen; Graf Henrich zu ... weiter