Projekte > Aufwachsen in Westfalen 1945-1965 > Evangelische Kindheit

Aufwachsen in Westfalen

Krisenjahre und Aufbruchsstimmung -

die Nachkriegszeit in Deutschland

1945-1965

Inhaltsverzeichnis

Veronika Jüttemann /  Einleitung

Einleitung

Thomas Abeler / 1. Von der Not zur Normalität

1. Von der Not zur Normalität

Adalbert Hoffmann / 2. Kriegskinder

2. Kriegskinder

Ursula Janik / 3. Freizeitverhalten von Jugendlichen

3. Freizeitverhalten von Jugendlichen

Hans-Peter Johannsen / 4. Töchterheim Sonnenwinkel

4. Töchterheim Sonnenwinkel

Edith Kreyenschulte / 5. Vertriebenenkinder

5. Vertriebenenkinder

Angela Prinz / 6. "Aufwachsen" im Sportverein

6. "Aufwachsen" im Sportverein

Norbert Schäfers / Roland F. Stiegler / 7. Besatzungskinder

7. Besatzungskinder

Wilfried Voß / 8. Evangelische Kindheit

8. Evangelische Kindheit

Einleitung

EinleitungThomas Abeler /

1. Von der Not zur Normalität

1. Von der Not zur NormalitätAdalbert Hoffmann /

2. Kriegskinder

2. KriegskinderUrsula Janik /

3. Freizeitverhalten von Jugendlichen

3. Freizeitverhalten von JugendlichenHans-Peter Johannsen /

4. Töchterheim Sonnenwinkel

4. Töchterheim SonnenwinkelEdith Kreyenschulte /

5. Vertriebenenkinder

5. VertriebenenkinderAngela Prinz /

6. "Aufwachsen" im Sportverein

6. "Aufwachsen" im SportvereinNorbert Schäfers / Roland F. Stiegler /

7. Besatzungskinder

7. BesatzungskinderWilfried Voß /

8. Evangelische Kindheit

8. Evangelische KindheitWilfried Voß

Evangelische Kindheit in einem katholischen Dorf

Darstellung der Situation von drei männlichen, evangelischen Vertriebenenkindern in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Herbern (Altkreis Lüdinghausen)

Gliederung

1. Einleitende Zielbeschreibung des Projektes

1. Einleitende Zielbeschreibung des Projektes  2. Der Anfang |

2. Der Anfang |  2.1 Die "Einen" - Die Situation in Herbern bei Kriegsende (1945/1946) |

2.1 Die "Einen" - Die Situation in Herbern bei Kriegsende (1945/1946) |  2.2 Die "Anderen - Flüchtlinge und Vertriebene kommen nach Herbern" |

2.2 Die "Anderen - Flüchtlinge und Vertriebene kommen nach Herbern" |  2.2.1 Die Herkunft

2.2.1 Die Herkunft  3. Integration (-sschwierigkeiten) in die "Konfliktgemeinschaft" |

3. Integration (-sschwierigkeiten) in die "Konfliktgemeinschaft" |  3.1 Ankunft und "Kulturschock" |

3.1 Ankunft und "Kulturschock" |  3.2 Wohnsituation |

3.2 Wohnsituation |  3.2.1 Exkurs: Die Ernährungs- und Versorgungssituation |

3.2.1 Exkurs: Die Ernährungs- und Versorgungssituation |  3.3 Schule |

3.3 Schule |  3.3.1 Dorfschule / Bauerschaftsschulen |

3.3.1 Dorfschule / Bauerschaftsschulen |  3.3.2 Evangelische Schule |

3.3.2 Evangelische Schule |  3.4 Evangelische Kirche |

3.4 Evangelische Kirche | 3.5 Freizeit - Kultur

3.5 Freizeit - Kultur 4. Resümee

4. Resümee  5. Eine Reise in die Vergangenheit |

5. Eine Reise in die Vergangenheit |  5.1 Sorau / Zary |

5.1 Sorau / Zary |  5.2 Langenöls / Olszyna

5.2 Langenöls / Olszyna 6. Anhang - Beigabe |

6. Anhang - Beigabe |  6.1 Kirche und Leben, 1946, 1, vom 17. März 1946

6.1 Kirche und Leben, 1946, 1, vom 17. März 1946 7. Literaturverzeichnis |

7. Literaturverzeichnis |  7.1 Dokumente |

7.1 Dokumente |  7.2 Literatur |

7.2 Literatur |  7.2.1 Private Aufzeichnungen |

7.2.1 Private Aufzeichnungen |  7.3 Webseiten

7.3 Webseiten1. Einleitende Zielbeschreibung des Projekts

"Die Integrationsdebatte ist voll entfacht" - so oder ähnlich ist es in regelmäßigen Abständen in den Medien zu hören oder zu lesen, insbesondere im Herbst 2010 zur Entstehungszeit der vorliegenden Arbeit. In besagter Debatte geht es um das Verhältnis der deutschen Bevölkerung zu den Zuwanderinnen und Zuwanderern aus anderen Kulturkreisen. [1]

Bei allen situationsbedingten Unterschieden zwischen der unmittelbaren Nachkriegszeit und heute, respektive der Herkunft der Zuwanderer damals und heute, weisen die Probleme und die daraus erwachsenden Aufgaben zumindest viele Parallelen auf.

Wenn es heute um die Zuwanderung von Menschen aus einem anderen Kulturkreis geht, so ging es nach 1945 darum, Menschen in die Gesellschaft zu integrieren, die zwar dieselbe Kulturbasis hatten, dennoch aber aufgrund anderer Lebensgewohnheiten und einer anderen Sprache (Dialekt) aus einer anderen Welt zu stammen schienen.

"Heute erst können wir sagen, dass sich .... ein weitgehender reibungsloser Integrationsprozeß vollzogen hat." [2] Das schreibt der Herberner Heimatforscher und ehrenamtliche Archivar Josef Farwick knapp vierzig Jahre nach Kriegsende über das Verhältnis der Herberner Bevölkerung zu den Vertriebenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in das (katholische) Dorf, heute einem Teil der Gemeinde Ascheberg 30 Kilometer südlich von Münster, "zuwanderten".

Zu klären, ob dem so ist, stellte ich mir als Aufgabe im Rahmen des Seminars zum Thema "Aufwachsen in Westfalen 1945-1960".

Fünf Jahre nach Erscheinen der Arbeit von Farwick lernte ich als (neuer) Pfarrer der Evangelischen Gemeinde in Herbern eine große Anzahl der Vertriebenen, bzw. deren Kinder und Enkel kennen.

Zu Beginn meiner Amtszeit 1989 fragte mich eine katholische Religionslehrerin der "Katholischen Marien-Grundschule" [3], ob es möglich wäre, mit ihrer Religionsklasse einmal die evangelische Auferstehungskirche zu besuchen. Nach dem Besuch berichtete sie mir vom Erstaunen einer Schülerin angesichts des Kruzifixes über der Kanzel, das sie zu der Frage animiert habe: "Glauben die denn auch an Jesus?"

Offensichtlich sprach das von einer immer noch vorhandenen latenten Distanz zu den "Anderen". [4]

Eine Studie des ISS-Frankfurt aus dem Jahr 2002 definiert in der Einleitung den Begriff der Integration:

Zahlreiche Untersuchungen in den letzten Jahren haben sich mit der Thematik der Integration der Vertriebenen in der Nachkriegszeit beschäftigt, Zeitzeugenberichte finden in der Literatur ihren Niederschlag. Und auch die sogenannten "Neuen Medien" bieten eine Fülle von Material. Einiges davon findet sich auch in der vorliegenden Arbeit wieder.

Hauptsächlich aber werde ich mich mit der Geschichte von drei Personen beschäftigen, die kurz nach Kriegsende als Kinder nach Herbern kamen. Dabei beschränke ich mich auf den Zeitraum von 1945/1946 bis 1958 (Konfirmation, bzw Schulentlassung des jüngsten der Protagonisten).

Jürgen Knospe wurde 1938 in Langenöls (heute Olszyna) geboren und lebte dort mit seinen Eltern bis zur endgültigen Vertreibung 1946.

Jürgen Meisner, geboren 1942, und Christian Hellwig, geboren 1943, stammen aus Sorau (heute Zary) und wurden ebenfalls 1946 deportiert.

Alle drei gaben mir im Oktober und November 2010 in Interviews, wie auch in zahlreichen anderen Gesprächen vorher und nachher Auskunft über ihre Kindheit und ihr "Aufwachsen in Westfalen".

Die Situationsbeschreibungen Herberns stützen sich im Wesentlichen auf die Arbeiten von Josef Farwick, die Tagebuchaufzeichnungen von Heinz Rogge und auf Dokumente des von Josef Farwick betreuten Gemeindearchivs in Herbern.

Bei allen situationsbedingten Unterschieden zwischen der unmittelbaren Nachkriegszeit und heute, respektive der Herkunft der Zuwanderer damals und heute, weisen die Probleme und die daraus erwachsenden Aufgaben zumindest viele Parallelen auf.

Wenn es heute um die Zuwanderung von Menschen aus einem anderen Kulturkreis geht, so ging es nach 1945 darum, Menschen in die Gesellschaft zu integrieren, die zwar dieselbe Kulturbasis hatten, dennoch aber aufgrund anderer Lebensgewohnheiten und einer anderen Sprache (Dialekt) aus einer anderen Welt zu stammen schienen.

"Heute erst können wir sagen, dass sich .... ein weitgehender reibungsloser Integrationsprozeß vollzogen hat." [2] Das schreibt der Herberner Heimatforscher und ehrenamtliche Archivar Josef Farwick knapp vierzig Jahre nach Kriegsende über das Verhältnis der Herberner Bevölkerung zu den Vertriebenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in das (katholische) Dorf, heute einem Teil der Gemeinde Ascheberg 30 Kilometer südlich von Münster, "zuwanderten".

Zu klären, ob dem so ist, stellte ich mir als Aufgabe im Rahmen des Seminars zum Thema "Aufwachsen in Westfalen 1945-1960".

Fünf Jahre nach Erscheinen der Arbeit von Farwick lernte ich als (neuer) Pfarrer der Evangelischen Gemeinde in Herbern eine große Anzahl der Vertriebenen, bzw. deren Kinder und Enkel kennen.

Zu Beginn meiner Amtszeit 1989 fragte mich eine katholische Religionslehrerin der "Katholischen Marien-Grundschule" [3], ob es möglich wäre, mit ihrer Religionsklasse einmal die evangelische Auferstehungskirche zu besuchen. Nach dem Besuch berichtete sie mir vom Erstaunen einer Schülerin angesichts des Kruzifixes über der Kanzel, das sie zu der Frage animiert habe: "Glauben die denn auch an Jesus?"

Offensichtlich sprach das von einer immer noch vorhandenen latenten Distanz zu den "Anderen". [4]

Eine Studie des ISS-Frankfurt aus dem Jahr 2002 definiert in der Einleitung den Begriff der Integration:

"Integration ist nicht gleich Assimilation. Integration ist wechselseitige Annährung von Deutschen und Menschen ausländischer Herkunft unter Wahrung ihrer jeweiligen kulturellen Identität. Sie verlangt von Zuwanderern nicht, ihre religiöse und kulturelle Identität oder gewachsene ethnische Traditionen vollständig aufzugeben.

Zuwanderung muss in diesem Sinne als Bereicherung der Vielfalt der Aufnahmegesellschaft verstanden werden. ... Ziel sind eine Kultur der Anerkennung und des gleichberechtigten Miteinanders sowie gleichberechtigte Teilhabechancen in der Aufnahmegesellschaft. Kulturelle Hintergründe und Unterschiede müssen dabei ernst genommen und akzeptiert werden.

Ziel einer modernen Integrationspolitik muss daher sein, dass sich Einwanderinnen und Einwanderer und die aufnehmende Gesellschaft auf gleicher Höhe, mit gleichen Rechten und Chancen gegenüberstehen." [5]

Zahlreiche Untersuchungen in den letzten Jahren haben sich mit der Thematik der Integration der Vertriebenen in der Nachkriegszeit beschäftigt, Zeitzeugenberichte finden in der Literatur ihren Niederschlag. Und auch die sogenannten "Neuen Medien" bieten eine Fülle von Material. Einiges davon findet sich auch in der vorliegenden Arbeit wieder.

Hauptsächlich aber werde ich mich mit der Geschichte von drei Personen beschäftigen, die kurz nach Kriegsende als Kinder nach Herbern kamen. Dabei beschränke ich mich auf den Zeitraum von 1945/1946 bis 1958 (Konfirmation, bzw Schulentlassung des jüngsten der Protagonisten).

Jürgen Knospe wurde 1938 in Langenöls (heute Olszyna) geboren und lebte dort mit seinen Eltern bis zur endgültigen Vertreibung 1946.

Jürgen Meisner, geboren 1942, und Christian Hellwig, geboren 1943, stammen aus Sorau (heute Zary) und wurden ebenfalls 1946 deportiert.

Alle drei gaben mir im Oktober und November 2010 in Interviews, wie auch in zahlreichen anderen Gesprächen vorher und nachher Auskunft über ihre Kindheit und ihr "Aufwachsen in Westfalen".

Die Situationsbeschreibungen Herberns stützen sich im Wesentlichen auf die Arbeiten von Josef Farwick, die Tagebuchaufzeichnungen von Heinz Rogge und auf Dokumente des von Josef Farwick betreuten Gemeindearchivs in Herbern.

2. Der Anfang

2.1 Die "Einen" - Die Situation in

Herbern bei Kriegsende (1945/1946)

Der im Münsterland viel beachtete Film "Unter Bauern", der die Geschichte der jüdischen Familie Spiegel beschreibt, endet mit der Szene des Einmarsches amerikanischer Truppen in Herbern. Marga Spiegel schreibt in ihren Erinnerungen:

Die Antwort bekommt sie wenige Stunden später.

Am Karsamstag 1945 (31.03.1945) erobern amerikanische Truppen nach zeitweiligem Widerstand Herbern. Zwei Einwohnerinnen kommen im Verlauf zu Tode, vier Bauernhöfe werden in Brand geschossen.

"Am Karfreitagmorgen kamen die Kinder von Aschoffs von der Beichte zurück und berichteten, dass im Dorf schon amerikanische Panzer stünden. Der Bericht gab mir das Gefühl, endlich freier atmen zu können. Aber es war noch nicht die wirkliche Befreiung: Was konnte noch geschehen, wie lange mochte der Kampf währen, wenn wirklich Dorf für Dorf, Hof für Hof verteidigt würden?" [6]

Die Antwort bekommt sie wenige Stunden später.

Am Karsamstag 1945 (31.03.1945) erobern amerikanische Truppen nach zeitweiligem Widerstand Herbern. Zwei Einwohnerinnen kommen im Verlauf zu Tode, vier Bauernhöfe werden in Brand geschossen.

Der Herberner Heinz Rogge schreibt in sein Tagebuch:

"In der Nacht vom 30. zum 31.03.1945 wurde Herbern von den Amerikanern besetzt. Der 2. Weltkrieg war damit praktisch für das Dorf Herbern aus. Doch wie für viele Städte und Orte war es auch in unserem Dorf nicht ohne Tod, Zerstörung, Brand und Schrecken geblieben.

Zwischen 04.00 und 05.00 Uhr am Morgen des Karfreitages 1945 erreichten von Capelle her über den Weg durch die Wälder von Westerwinkel etwa 200 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge Herberner Boden. Von hier aus nahmen die Panzer das Dorf Herbern und seine Umgebung unter Feuer, um abzutasten, ob Widerstand geleistet wurde. Leider ist in Folge dieser Aktion der Tod zweier Herberner Bürger zu beklagen. ... Der durch den Beschuss entstandene Sachschaden hielt sich in Grenzen, da die Granaten im freien Gelände explodierten. ...

Gegen 5.00 Uhr morgens rollten die Panzer weiter in Richtung Forsthövel über die Merschstraße. Vorher hatte der damalige Bürgermeister Determeyer das Dorf einem amerikanischen Offizier übergeben. Etwa zwei Kilometer hinter dem Dorf Herbern in Richtung Mersch, in der Bauernschaft Forsthövel (Brünnemanns Ort) stießen die Amerikaner auf Widerstand. ... In dem sich in Forsthövel entwickelten Gefecht wurden die Gehöfte Homann, Feldmann-Krampe, Gräwe und Kroes in Brand geschossen und sie brannten einschließlich eines großen Teils des Viehbestandes fast vollständig nieder. Zivilpersonen kamen bei diesem Gefecht nicht ums Leben. Dagegen mussten fünfzehn der jungen Offiziersanwärter, fast alle um 18 Jahre alt, ihr Leben lassen." [7]

1984 resümiert die Festschrift "100 Jahre Volksbank Herbern":

Am Ostersonntag 1945 beginnt für das Dorf ein neues Leben, eine neue Zeit, auch wenn die meisten Menschen dies noch nicht wahrnehmen.

"Bis Kriegsende sind 186 Herberaner Bürger im Krieg gefallen. ... Infolge Kriegshandlungen und Raubüberfälle starben in Herbern 4 Zivilpersonen, 51 Männer bleiben ... vermisst." [8]

Am Ostersonntag 1945 beginnt für das Dorf ein neues Leben, eine neue Zeit, auch wenn die meisten Menschen dies noch nicht wahrnehmen.

Bürgermeister Determeyer schreibt am Ostersonntag ins Protokollbuch des Gemeinderates:

"Der Krieg ist verloren. Die Partei ist aufgelöst. ... Die Amerikaner habe ich im Amt getroffen. ... Alle Gemeindräte scheiden aus" [9]

Frieden!? - Vorerst allerdings ist die Angst noch zu groß und das Grauen unmittelbar vor Augen. So erinnert sich Heinz Rogge, was er auf dem Weg zum Bahnhof in Mersch in der Bauerschaft Forsthövel erlebte:

Zwei oder drei amerikanische Divisionen sollen während der Feiertage Herbern passiert haben. Ca. 30 000 Menschen mit Panzern und schwerem Kriegsgerät. Dass sich unter den Soldaten eine große Anzahl Farbiger befand, mag so manchen von der Nazi-Propaganda beeinflussten Dorfbewohner zusätzlich erschreckt haben.

In den ersten drei Aprilwochen steht das Dorf direkt unter amerikanischer Besatzung, danach werden die amerikanischen durch belgische Truppen ersetzt.

Im Dezember 1945, erste demokratische Gremien hatten sich konstituiert, bilanzierte der Herberner Verwaltungsleiter Bürgermeister Determeyer die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kriegsauswirkungen. Danach

Die Versuche, wieder zu einem "normalen" Leben zurückzukehren, werden erschwert durch die schlechte Versorgungslage und durch die große Zahl von Flüchtlingen und Vertriebenen.

Ausgehend von der Volkszählung des Jahres 1946 (29./30.10.1946 - 4579 Einwohner) ergab sich für Herbern gegenüber 1939 (Volkszählung vom 17.05.1939 - 3118 Einwohner) ein Zuwachs der Bevölkerung in unmittelbarer Nachkriegszeit von ca. 46 % innerhalb der Einwohnerschaft. [14] "Unvorstellbar waren die Wohnungsverhältnisse, die den Familien zugemutet werden mußten. Aber auch die Herberaner mußten enger zusammenrücken und den neuen Mitbürgern Lebensraum geben. Die Versorgungslage war schlecht. Es gab keine Arbeitsplätze und das wirtschaftliche Leben konnte auch wegen der Geldentwertung nicht aufblühen." [15]

Aufgrund der überproportional hohen Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen (NRW Durchschnitt 1946 6,1 % Vertriebene [16]) musste es zwangsläufig, zumindest partiell, zu ähnlichen Konflikten kommen, wie überall in den Westzonen.

"Als wir in Forsthövel ankamen, sahen wir das ganze Elend des Krieges. Zerschossene und verbrannte Häuser, tote Soldaten, totes Vieh, tote Kühe und Pferde der dort lebenden Landwirte lagen an der Strasse.

Überall lagen zerstörte Fahrzeuge, Stahlhelme, Gewehre, Verbandszeug und anderes mehr. ... Keiner kümmerte sich um die Toten, höchstens um sie noch zu berauben. Keiner hatte die Toten zugedeckt.

Nach Ostern wurden die gefallenen deutschen Soldaten auf dem Friedhof in Herbern beigesetzt. Ein Geistlicher war nicht dabei. Die Männer der Rankenstrasse hoben das Reihengrab aus. Hier wurden die gefallenen Soldaten ohne Sarg beerdigt. Der damalige Totengräber hatte noch die Decken unter den Toten weggezogen, um diese mit nach Hause zu nehmen. Hätte nicht jeder Schreiner einen Sarg oder wenigstens eine Kiste zimmern können? Der Krieg hatte die Menschen hart gemacht." [10]

Zwei oder drei amerikanische Divisionen sollen während der Feiertage Herbern passiert haben. Ca. 30 000 Menschen mit Panzern und schwerem Kriegsgerät. Dass sich unter den Soldaten eine große Anzahl Farbiger befand, mag so manchen von der Nazi-Propaganda beeinflussten Dorfbewohner zusätzlich erschreckt haben.

In den ersten drei Aprilwochen steht das Dorf direkt unter amerikanischer Besatzung, danach werden die amerikanischen durch belgische Truppen ersetzt.

"In der Bevölkerung sind keine guten Erinnerungen an diese Besatzungszeit. Insbesondere kann sich die belgische Beatzung nicht gegen Plünderungen der Zivilrussen vom Russenlager auf dem Sportplatz durchsetzen." [11]

Im Dezember 1945, erste demokratische Gremien hatten sich konstituiert, bilanzierte der Herberner Verwaltungsleiter Bürgermeister Determeyer die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kriegsauswirkungen. Danach

"wurden 8 Bauernhäuser mit Stallungen und Scheunen ganz zerstört und mehrere schwer beschädigt. Während des Krieges fielen in der Gemeinde Herbern über 600 Sprengbomben. Der Flurschaden war bedeutend. Während des Einzuges der Alliierten kamen 4 Herberner durch Fronteinwirkung bzw. durch plündernde Russen ums Leben. Die ehemaligen russischen Kriegsgefangenen plünderten immer wieder die Höfe. 90 Stück Großvieh und über 100 Schweine wurden geraubt und abgeschlachtet." [12]

Die Versuche, wieder zu einem "normalen" Leben zurückzukehren, werden erschwert durch die schlechte Versorgungslage und durch die große Zahl von Flüchtlingen und Vertriebenen.

"Unübersehbar war der Strom der Flüchtlinge aus dem Osten. Bis zu 1.200 Flüchtlinge waren in Herbern unterzubringen. Dabei waren die Lebensumstände auf dem Lande nicht so hoffnungslos wie in den Städten. Wirtschaftlich stand auf der einen Seite die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln durch die Landwirtschaft und auf der anderen Seite die Bereitstellung von lebenswichtigen Bedarfsgütern durch Handel und Gewerbe im Vordergrund. Die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge bereitete große Sorgen. Ob Kammern oder Speicher, jeder mögliche Wohnraum mußte zur Verfügung gestellt werden." [13]

Ausgehend von der Volkszählung des Jahres 1946 (29./30.10.1946 - 4579 Einwohner) ergab sich für Herbern gegenüber 1939 (Volkszählung vom 17.05.1939 - 3118 Einwohner) ein Zuwachs der Bevölkerung in unmittelbarer Nachkriegszeit von ca. 46 % innerhalb der Einwohnerschaft. [14] "Unvorstellbar waren die Wohnungsverhältnisse, die den Familien zugemutet werden mußten. Aber auch die Herberaner mußten enger zusammenrücken und den neuen Mitbürgern Lebensraum geben. Die Versorgungslage war schlecht. Es gab keine Arbeitsplätze und das wirtschaftliche Leben konnte auch wegen der Geldentwertung nicht aufblühen." [15]

Aufgrund der überproportional hohen Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen (NRW Durchschnitt 1946 6,1 % Vertriebene [16]) musste es zwangsläufig, zumindest partiell, zu ähnlichen Konflikten kommen, wie überall in den Westzonen.

"Probleme zwischen Altbürgern und Neuankömmlingen tauchten schnell auf. In dem wertkonservativen ländlichen Milieu war man auf den Massenansturm nicht vorbereitet. Vielerorts löste die Ankunft der Fremden geradezu einen Schock aus. Obwohl seit Beginn des Bombenkrieges gegen Deutschland zwangsevakuierte Stadtbewohner in den ländlichen Regionen Schutz gesucht hatten, wirkten die Flüchtlinge und Vertriebenen wie aus einer anderen Welt. Sie wirbelten das feste Statusgefüge der Einheimischen mächtig durcheinander. Ihr Dialekt war nicht immer leicht verständlich, sie kleideten sich anders. Sitten und Gebräuche unterschieden sich - was war nur in der Küche wieder für ein Geruch?" [17]

2.2 Die "Anderen" - Flüchtlinge und

Vertriebene kommen nach Herbern

Ich trag Schuhe ohne Sohlen,

und der Rucksack ist mein Schrank.

Meine Möbel hab'n die Polen

Und mein Geld die Dresdner Bank ... [18]

und der Rucksack ist mein Schrank.

Meine Möbel hab'n die Polen

Und mein Geld die Dresdner Bank ... [18]

2.2.1 Die Herkunft

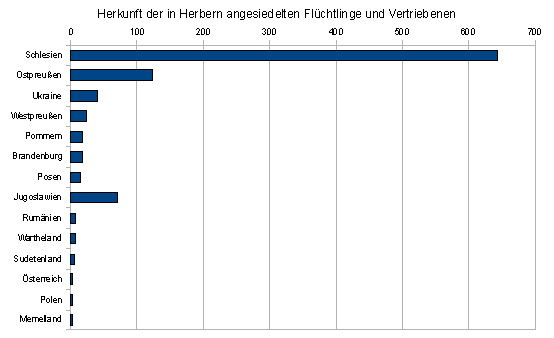

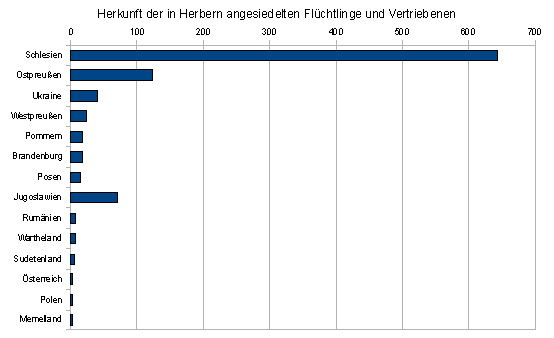

Die mit Abstand größte Vertriebenengruppe, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Herbern kam, hatte schlesische Wurzeln, lebte also bis 1945/1946 östlich der Lausitzer Neiße.

Nach Farwick waren am 11.09.1954 644 Vertriebene aus Schlesien und 18 aus Brandenburg in Herbern registriert. [19] Aufgrund der relativ hohen Zahl der Vertriebenen aus Sorau (ca. 150) ist davon auszugehen, dass bei dieser Registrierung die Niederlausitz Schlesien zugerechnet wurde.

Im Fokus dieser Arbeit befinden sich die Städte Langenöls (Niederschlesien - heute Olszyna) und Sorau (östliche Niederlausitz - heute Zary).

Langenöls ist die Heimatstadt von Jürgen Knospe, der dort 1938 geboren wurde und bis zur endgültigen Vertreibung im Juli 1946 dort lebte.

Aus dem anfänglichen Bauern- und Weberdorf im 14. Jh. wurde im 19. Jahrhundert eine ansehnliche Industriegemeinde mit Braunkohlengrube, Brikettfabrik, Möbelfabriken. Zeichen des Fortschritts waren nicht zuletzt die Telegraphenlinie und der Bahnhof mit Verbindung nach Berlin, Breslau und Wien.

Nach Farwick waren am 11.09.1954 644 Vertriebene aus Schlesien und 18 aus Brandenburg in Herbern registriert. [19] Aufgrund der relativ hohen Zahl der Vertriebenen aus Sorau (ca. 150) ist davon auszugehen, dass bei dieser Registrierung die Niederlausitz Schlesien zugerechnet wurde.

Im Fokus dieser Arbeit befinden sich die Städte Langenöls (Niederschlesien - heute Olszyna) und Sorau (östliche Niederlausitz - heute Zary).

Langenöls ist die Heimatstadt von Jürgen Knospe, der dort 1938 geboren wurde und bis zur endgültigen Vertreibung im Juli 1946 dort lebte.

"Erste Ansiedlungen durch Deutsche fanden wahrscheinlich um die Mitte des 13. Jahrhunderts statt; ... Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes stammt aus dem Jahr 1314. Sie betrifft die einstige Kirche des Ortes ..." Langenöls "wurde während der Hussitenkriege zerstört und die Bevölkerung stark dezimiert. 1523 trat sie geschlossen zum evangelischen Glauben über. ... Eine zweite Zerstörung und Entvölkerung fand während des Dreißigjährigen Krieges statt. ... 1629 forderten sowohl die Auswirkungen der Kämpfe als auch die Pest besonders viele Opfer. Ab 1654 konnte die evangelische Gemeinde keine Gottesdienste mehr in ihrer Kirche abhalten, ab 1666 war auch Schulunterricht verboten. ... unter Friedrich dem Großen wurde 1742 eine evangelische Schule eingerichtet. Es folgte der Bau eines neuen Bethauses. 1897 wurde die neue evangelische Kirche, die dieses durch ein Hochwasser beschädigte Bethaus ersetzte, geweiht. ... Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges fanden auch in unmittelbarer Umgebung des Ortes Kampfhandlungen statt. Am 13.02.1945 wurden Alte, Frauen und Kinder evakuiert. Nach Kriegsende kehrten viele der einstigen Bewohner ... zurück; sie wurden jedoch nach der Machtübernahme durch Polen enteignet und ab 1946 großenteils zwangsumgesiedelt." [20]

Aus dem anfänglichen Bauern- und Weberdorf im 14. Jh. wurde im 19. Jahrhundert eine ansehnliche Industriegemeinde mit Braunkohlengrube, Brikettfabrik, Möbelfabriken. Zeichen des Fortschritts waren nicht zuletzt die Telegraphenlinie und der Bahnhof mit Verbindung nach Berlin, Breslau und Wien.

1938 geboren, hat Jürgen Knospenoch konkrete Erinnerungen an seinen Heimatort:

"... ich habe natürlich in der Nachbarschaft Spielkameraden gehabt mit denen ich gespielt habe. Da war eine Familie Günther, die hatten drei Kinder, an die kann ich mich noch gut entsinnen.

Der zweitälteste Sohn, ... der war so'n bisschen rustikal, ich war eher so'n Schisser, der rannte dann hinter mir her. 'Gebraten, gebraten' schrie er immer. Der hat mich immer gefoppt. Das habe ich mir gemerkt.

Ja, was sind noch Kindheitserinnerungen? .... Auf der rückwärtigen Seite des Hauses war damals ein Mühlenbach, da wurde eine Mühle betrieben. Die Frauen wuschen ihre Wäsche in diesem Bach. Hinter jedem Haus lag so'n Brett, da konnte man sich draufstellen und dann wurde die Wäsche gewaschen. Und da habe ich mich ab und zu draufgesetzt. Das war recht sauberes Wasser, das vom Isergebirge kam. Einmal bin ich richtig reingefallen. Da konnte mich meine Mutter gerade noch mit einer Harke festhalten, - sonst wäre ich abgetrieben. Da muss ich so drei, vier Jahre alt gewesen sein, nehme ich an - das sind so Schlüsselerlebnisse." [21]

Befragt nach dem Kriegsgeschehen erinnert sich Jürgen Knospe:

"Ich kann mich entsinnen, ... wir lagen ja zwischen der Front. Auf der einen Seite, im Westen war Lauban, das war eine sehr umkämpfte Stadt, die ja nie vom Russen erobert worden ist, sondern die nach Kriegsschluss übergeben werden musste von den deutschen Truppen. Und auf der anderen Seite im Osten aus Richtung Breslau wurde geschossen. Im Nachbarort Thiemendorf wohnte eine Tante von mir. Da wurde bis Kriegsende gekämpft. Ich kann mich noch an diese großen Geschosse erinnern, die durch die Luft heulten. Das war schon eine bedrohliche Situation. Oder die Sirene die heulten wegen Luftalarm - das weiß ich noch gut. Ich kann mich auch noch an Nachrichten entsinnen. Wir hatten damals diesen Volksempfänger ... und da wurde von den Bombardements berichtet."

Nachdem im Februar 1945 sowjetische Truppen Schlesien erobert hatten:

"wir sind erst einmal vertrieben worden, rausgetrieben worden, nicht evakuiert. Wir sind vertrieben worden bis über die Görlitzer Neiße. Die Görlitzer Neiße war die Grenze.

... Ich hatte einen Patenonkel in Görlitz, der wohnte jenseits der Neiße, also auf westlichem Gebiet - und der hatte uns Unterschlupf gegeben. Das ging aber nur eine ganz kurze Zeit, weil sich alles in Görlitz staute, ist ja klar. Keiner konnte sich vorstellen, dass auf Dauer die Vertriebenen nicht wieder in ihre angestammten Gebiete gehen können. Sondern dass irgendwann, über lang oder kurz es wieder zurückgeht. ... es gab keine Lebensmittelkarten mehr und nix mehr. Die Einheimischen machten sich strafbar, wenn sie Flüchtlinge oder Vertriebene beherbergten.

Mein Vater war im Krieg und während der Vertreibung in russischer Kriegsgefangenschaft. Und da haben wir gedacht: eigentlich müssen wir wieder nach Langenöls zurück. Langenöls ist im Krieg kaum zerstört worden. Es sind nur ein oder zwei Bomben gefallen. Beim Patenonkel konnten wir nicht bleiben. Wir sind dann über die Neiße auf Nebenwegen zurück nach Langenöls gegangen. Vor dem Grenzübertritt wurde der Posten mit einer Flasche Schnaps, die uns der Onkel besorgt hatte, bestochen." [22]

Zurückgekehrt nach Langenöls beschloss die Familie, vor allem als Hermann Knospe nach glücklicherweise nur kurzer russischer Gefangenschaft wieder zur Familie gefunden hatte, im Ort zu bleiben und so gut es ging, das Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Hermann Knospe

"hat dann auch sein Geschäft [Hermann Knospe war Frisör mit einem eigenen Geschäft] wieder eröffnet, so nach dem Motto: wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wir sind keine Nazis. ... Wir tun niemanden was, warum sollte uns jemand was tun? ... die Nachbarn waren alle weg. Die unmittelbaren Nachbarn. ... So was weiß ich vom Hörensagen." [23]

Im November 1945 erscheint in der Zürcher "Weltwoche" eine Reportage über die Nachkriegszustände in Schlesien von Robert Jungk:

"Als dieses Gebiet den Polen nach den Potsdamer Vereinbarungen zugesprochen worden war, glaubte die ansässige deutsche Bevölkerung zuerst, sie werde sich mit den Polen nicht schlechter oder sogar besser vertragen als mit den Russen. Heute ist es aber so, dass alle Bewohner sich an die kleinen durchziehenden oder da und dort zur Nachschubsicherung stationierten russischen Abteilungen wenden müssen, um Schutz vor den Übergriffen der Polen zu finden. ... die Polen ... stoppten zunächst die Evakuierungen. Aber zugleich taten sie alles, um die deutsche Bevölkerung, die sie los sein wollten, zum ‚freiwilligen' Verlassen des neuen polnischen Territoriums zu veranlassen. Das verhältnismäßig noch mildeste Mittel, das die neu angesetzten polnischen Woiwoden und Bürgermeister anwenden, ist die Aushungerung. In dem Städtchen S. werden für die 15000 deutschen Einwohner nur 7000 Brotrationen ausgegeben. Die 8000, die keine Rationierung zugeteilt erhalten, können noch eine Zeit lang durch den Verkauf ihrer Habseligkeiten auf dem schwarzen Markt etwas Brot bekommen, dann bleibt ihnen nur der Hungertod oder - die ‚freiwillige' Wanderung nach dem Westen. ......

Mindestens ebenso schlimm wie den Hunger empfinden die noch in dieser Zone lebenden Deutschen den Mangel an Sicherheit und Recht. Es gibt keine Instanzen, an die ein Bauer, der von Plünderern überfallen wurde, sich wenden könnte, es gibt keine Polizei, die ihn schützt, keine Richter, die ihm Recht verschaffen könnten." [24]

Die Familie Knospe (einschließlich Großeltern) wohnt in den nächsten Monaten weiterhin in ihrem eigenen Haus. Der Vater arbeitet in seinem Laden, allerdings

"als Angestellter ... bei einem Polen. ... der hat ... gesagt: 'Ich brauche einen Frisör - machen sie das weiter.'

Wir hätten auch da bleiben können, im Haus bleiben und im Laden bleiben können, wenn wir Polen geworden wären. Da wurde also gesagt, wenn ihr die polnische Staatsangehörigkeit annehmt, dann könnt ihr hier bleiben. Das gab's für uns überhaupt nicht. Für meine Großeltern und meine Eltern kam so etwas nicht in Frage. Völlig undenkbar!" [25]

Ende Juni 1946 mussten die letzten zurückgebliebenen deutschen Familien Langenöls verlassen - wurden zum "freiwilligen Verlassen" aufgefordert.

"In Abständen wurde immer wieder mal geredet wir müssten fort von hier, es wurde wahr. Durch Plakate an den Anschlagtafeln gaben die Polen bekannt, dass unsere Ausweisung für den 3.7.1946 vorgesehen war. Auch was an Geld- und Sachwerten mitgenommen werden durfte. Langenölser und Leute von Klein Stöckigt mussten sich in Langenöls auf dem Sportplatz am 3.7.1946 einfinden. Es ging im Fussmarsch mit Leiterwagen und anderen kleinen Gefährten, hier wurde die nicht tragbare Habe befördert, in einem langen Zug zum Bahnhof Langenöls. Hier stand ein langer Zug mit Güterwagen..." [26]

Zeitgleich mit der Vertreibung aus Langenöls erfolgte diese auch in Sorau, der Heimatstadt von Jürgen Meisner (geboren 1942) und Christian Hellwig (geboren 1943). Beide haben keine eigenen Erinnerungen an ihren Geburtsort und können nur das weitergeben, was ihnen erzählt wurde.

Sorau, heute Zary, wurde in der östlichen Niederlausitz 1260 gegründet.

Sorau, heute Zary, wurde in der östlichen Niederlausitz 1260 gegründet.

"Im 19. Jahrhundert wurde Sorau ein bedeutender Standort der Textilindustrie. Fast 50 % aller Industriearbeiter waren in diesem Gewerbe beschäftigt. Aufgrund des Leinenanbaus in der nahen Lausitzer und schlesischen Region wurde 1886 eine Textilfachschule gegründet, in der die Beschäftigung mit der Bastfaser im Zentrum stand. Daher wurde hier 1938 auch noch ein "Kaiser-Wilhelm-Institut für Bastfaserforschung" angesiedelt, was im Zusammenhang mit den Autarkiebestrebungen des Dritten Reichs zu sehen ist. Dieses Institut wurde später nach Mährisch-Schönberg (Tschechien) verlagert, wesentliche Forschungen fanden jedoch dort während der letzten Kriegsjahre nicht mehr statt.

Laut letzter deutscher Volkszählung im Jahre 1939 lebten in Sorau 19.226 Einwohner. Während des Zweiten Weltkrieges lagerte man Teile der Flugzeugwerke Focke-Wulf nach Sorau aus. Im April 1944 wurde durch einen alliierten Luftangriff ein Teil der alten Stadtbebauung zerstört. Im Februar 1945 erreichten die Truppen der Roten Armee die Stadt. Dem ging eine allgemeine Fluchtwelle der deutschen Bevölkerung und Teilen der Wehrmacht voraus (der Geschützdonner der sowjetischen Kanonen war am 13.02.1945 in der Stadt zu hören). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die östliche Niederlausitz und damit auch Sorau Teil Polens." [27]

Sowohl Jürgen Meisner als auch Christian Hellwig wurden während des Zweiten Weltkrieges in derselben Klinik in Sorau geboren.

Seine ersten Lebensjahre verbrachte Jürgen Meisner im Ortsteil Lohs (heute Laz).

Christian Hellwig lebte zuerst mit seiner Mutter - sein Vater war im Juli 1943, noch vor seiner Geburt in Russland gefallen - in Kunzendorf (heute Kunice Zarskie).

In der dortigen evangelischen Kirche wurde er Februar 1944 getauft, genau wie vor ihm im November 1942 Jürgen Meisner.

1944 zog Christian Hellwig mit seiner Mutter zu deren Eltern nach Lohs und blieb dort bis zur Vertreibung im Sommer 1946. Aus den Erzählungen seiner Mutter weiß Christian Hellwig, dass sich im Juli 1946 die in Lohs verbliebenen Deutschen auf einem Bauernhof sammeln mussten, um gemeinsam in das ca. 5 bis 6 km entfernte Sorau zu marschieren. [28] Am damaligen Flugplatz mussten sie sich in "Viehwaggons" begeben. Es folgte eine mit Unterbrechungen ca. drei Wochen dauernde Fahrt bis nach Westfalen.

Jürgen Meisner als Kleinkind in Lohs

Ehemalige Evangelische Kirche in Kunzendorf mit Christian Hellwig

Taufschein Christian Hellwig

Taufschein Christian Hellwig3. Integrations (-schwierigkeiten)

in die "Konfliktgemeinschaft"

3.1 Ankunft und "Kulturschock"

"In Nordrhein-Westfalen wurden Mitte der 1950er Jahre Ostdeutsche als ,Pimoks‘ beschimpft, ein Wort, das die polnischen Saisonarbeiter bezeichnete, die im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zur Zeit der Getreide- und Rübenernte nach Westfalen ... gekommen waren." [29]

In der Schrift "Kleine Geschichte Schlesiens" beschreibt der Verfasser Helmut Neubach die Massenaussiedlungen der Jahre 1945/1946:

"In mehr oder weniger organisierten Güterzügen und Trecks oder auf eigene Faust strömten die ... von den Polen vertriebenen Schlesier in die mittel- und westdeutschen Länder, in denen selbst Wohnungsnot und Hunger herrschten. In der Hoffnung auf baldige Rückkehr versuchten sie dort zunächst eine vorläufige Bleibe zu finden." [30]

Zwei solcher Güterzüge brachten auch Jürgen Knospe, Jürgen Meisner und Christian Hellwig gut ein Jahr nach Kriegsende gemeinsam mit jeweils mehreren Familien aus ihren Heimatorten direkt in die britische Zone.

Im Juli 1946 kam Christian Hellwig nach Herbern. Er weiß aus den Erzählungen seiner Mutter, dass

"wir bis nach Ahlen gekommen sind. Von Ahlen dann nach Werne, und von Werne sind wir nach Herbern gekommen. Und von Herbern dann nach Nordick [31] in die Schule. Und dann kamen da die Bauern und konnten sich eine Flüchtlingsfamilie aussuchen." [32]

Mit demselben Transport ist auch Jürgen Meisner mit seiner Mutter nach Herbern gekommen.

Ebenfalls im Juli 1946 traf Jürgen Knospe mit seinen Eltern in Herbern ein. In den handschriftlichen Aufzeichnungen seines Vaters Hermann Knospe wird der Weg und die Ankunft beschrieben. Im Güterwagen ging es über "Hoyerswerda, Dessau, Helmstedt ..., Marienborn ..., Warendorf, Münster" nach Werne. "Von Werne an der Lippe wurden wir mit einem LKW nach Herbern gebracht. Es ist ein Bauerndorf mit Bauernschaften und sehr weitläufig. ... ... Am 17.7.1946 kamen wir hier an. Wir waren 14 Tage unterwegs." [33]

"Mak't uap!

Wie rappelt bui Dage un kloppet bui Nacht

an ueser Düar - ßeo freoh un ßeo laat?

(...)

Laot rin! Et ßint Menscken van uessem Blaut,

die Heume un alles verloaten,

t'sint duitske Mensken, t'sint uese Blaan,

dei Männer wöern uese Saldaoten. -

Mak't uo Jiue Hiarten, Jiue Düarn mak't uap!

De Hiarguat steuht ßehwer daovüar! -

Weuh diam, die iahme nit uapen mäk't! -

Maoen steusht Diu vüar ßuiner Düar!" [34]

Die 14tägige Reise ins Ungewisse befreite die vertriebenen Familien sicher erst einmal von den zuletzt in ihrer alten Heimat erlittenen Anfeindungen, aber die Belastungen sollten damit nicht zu Ende sein. Denn sie kamen schließlich in ein Dorf, dessen EinwohnerInnen selbst die Folgen des Krieges und der damit verbundenen Not noch nicht verarbeitet hatten und die sich zudem mit der, schon erwähnten, überproportional großen Zahl von Zufluchtsuchenden konfrontiert sahen. [35] So war logischerweise nicht unbedingt davon auszugehen, dass alle Einheimischen bereit wären, die Last der Vertriebenen mitzutragen.

Axel Schildt und Detlef Siegfried beschreiben das Problem des Nachkriegszeit-Alltags in ihrem Buch "Deutsche Kulturgeschichte":

"Die Wohnungsnot traf Flüchtlinge und Vertriebene besonders hart. ... Obwohl die ‚Volks- und Leistungsgemeinschaft' als Garant für den Sieg von den Nationalsozialisten beschworen worden war, regierte nun tatsächlich eine informelle Empathie-Skala. Auf dieser rangierten ganz oben das eigene und das Leid der Familienangehörigen, dann folgten Freunde, Studien- und Arbeitskollegen, Nachbarn und erst weit dahinter die ‚Landsleute aus dem Osten', die als Konkurrenten um knappen Wohnraum und als zusätzliche Esser meist nicht gern gesehen waren und allenfalls als gering entlohnte Helfer in der Landwirtschaft benötigt wurden. Die Integration der Vertriebenen gestaltete sich schwierig und war eine Sache mehrerer Generationen." [36]

3.2 Wohnsituation

Die Bereitstellung von Wohnraum bereitet der Verwaltung von Herbern und der einheimischen Bevölkerung ungeahnte Probleme. Dies umso mehr, als eine überproportional hohe Anzahl Vertriebener und Flüchtlinge im Ort und den dazugehörigen Bauerschaften unterzubringen war. [37]

"Die Wohnungsverhältnisse waren außerordentlich beengt. Alle Einheimischen mußten enger zusammenrücken und den neuen Mitbürgern Lebensraum geben." [38] Weitere Schwierigkeiten bereiteten "das Fehlen von Nahrung, Kleidung, Heizmaterial, Medikamenten und vielen anderen Gütern des täglichen Bedarfs". [39]

Die Zuteilung des Erstquartiers war für Jürgen Knospe verbunden mit einem ihn schockierenden Erlebnis. Auf einem Lastwagen war die Familie zu einem kleinen Häuschen an der Münsterstraße gebracht worden.

In den Aufzeichnungen von Hermann Knospe findet sich eine Beschreibung der ersten Unterkunft:

"Und ich sehe noch ... meine Großeltern, die blieben auf dem Lastwagen. Uns haben die da abgeladen und der fuhr dann weiter in Richtung Münster. Das war natürlich erst einmal für mich als Kind unfassbar, dass wir jetzt getrennt waren." [40]

In den Aufzeichnungen von Hermann Knospe findet sich eine Beschreibung der ersten Unterkunft:

"Wir wurden in einem Häuschen auf der Münsterstrasse untergebracht. Zwei kleine Zimmer waren es. Wir hatten noch eine uns bekannte Frau ... bei uns. In der Wohnung war kein Möbelstück, kein Nagel in der Wand. ... Eine leere zugewiesene Wohnung. Wie sollte das wohl weiter gehen. Wir waren am Ende. ... Am nächsten Tage trafen mehrere Gartenstühle, ein Gartentisch, eine Art Truhe, eine Fuhre Stroh und ein paar Getreidesäcke ein." [41]

Im Haus wohnte bereits eine Familie, der Mann war "Großknecht" auf dem Hof des Hausbesitzers.

Im Laufe des Jahres 1947 "kam dann der Ehemann von dieser Bekannten, die wir mitgenommen hatten... . wir überließen ihnen die Wohnung und sind da wieder ausgezogen." [43] In einem Haus, näher am Dorf "hatten wir ein Zimmer gefunden. Da spielte sich das ganze Leben in einem Zimmer ab. .... Da wurde gekocht, geschlafen und sonstiges. Abends schnitt mein Vater ab und zu einigen Leuten die Haare." [44]

Rund ein Viertel der Bevölkerung des Sorauer Ortsteiles Lohs, ca. 150 Personen, kam mit einem Vertriebenentransport in die Herberner Bauerschaft Nordick. Jürgen Meisner mit seiner Mutter und Christian Hellwig mit Mutter und Großeltern wurden auf verschiedenen Bauernhöfen einquartiert.

Nach mehrtägiger beschwerlicher Fahrt konnten die Familien erst einmal zur Ruhe kommen, in einer ihnen fremden Umgebung, angewiesen auf das (nicht immer freiwillige) Wohlwollen ihnen fremder Menschen.

"Während sich die Erwachsenen nicht so leicht mit ihrem Schicksal abfanden, stand für ... Kinder bald all das Neue im Vordergrund, das das dörfliche Leben mit sich brachte." [45]

Jürgen Meisner erinnert sich, dass auf "seinem" Bauernhof mehrere Vertriebene untergebracht waren, darunter auch einige Kinder, mit denen er spielen konnte und auch "Blödsinn gemacht" habe. Untergebracht war er in einer Kammer über dem Pferdestall, die nicht oder doch zumindest nur sehr schlecht zu heizen war. "Gut, es war da ein Ofen drin, ... bloß das Rohr, das guckte so'n bisschen raus ... der Qualm, der ging nach innen." [46]

Die Wohnverhältnisse von Christian Hellwig waren ähnlich. Mit seiner Mutter und seinen Großeltern wurde er in einem Zimmer auf einem Bauernhof in der Bauerschaft Nordick untergebracht. "Unter uns war der Pferdestall. Und wir mussten da eine Treppe hochgehen ... da haben wir ein Zimmer gehabt. Das war auf jeden Fall nicht groß, da haben Opa, Oma, meine Mutter und ich drin gewohnt." Einen "Komfort" bot der Raum aber offensichtlich: "Einen Herd hatten wir in dem Zimmer." Auf dem hat dann seine Mutter zumindest an den Wochenenden gekocht. "Da hab ich mich immer drauf gefreut!" Ansonsten "haben wir unter der Woche Kost bekommen für die Arbeit" der Mutter und der Großeltern auf dem Bauernhof. "Da gab es 'Himmel und Erde' ... das muss schrecklich gewesen sein" [47] für die Neu-Münsterländer.

Außerhalb des Untersuchungszeitraumes bauten die Familien Knospe und Hellwig in den 60er Jahren Eigenheime.

"Da gab's noch kein elektrisches Licht und noch keine Kanalisation. Das waren noch einfachste Verhältnisse." [42]

Im Laufe des Jahres 1947 "kam dann der Ehemann von dieser Bekannten, die wir mitgenommen hatten... . wir überließen ihnen die Wohnung und sind da wieder ausgezogen." [43] In einem Haus, näher am Dorf "hatten wir ein Zimmer gefunden. Da spielte sich das ganze Leben in einem Zimmer ab. .... Da wurde gekocht, geschlafen und sonstiges. Abends schnitt mein Vater ab und zu einigen Leuten die Haare." [44]

Rund ein Viertel der Bevölkerung des Sorauer Ortsteiles Lohs, ca. 150 Personen, kam mit einem Vertriebenentransport in die Herberner Bauerschaft Nordick. Jürgen Meisner mit seiner Mutter und Christian Hellwig mit Mutter und Großeltern wurden auf verschiedenen Bauernhöfen einquartiert.

Nach mehrtägiger beschwerlicher Fahrt konnten die Familien erst einmal zur Ruhe kommen, in einer ihnen fremden Umgebung, angewiesen auf das (nicht immer freiwillige) Wohlwollen ihnen fremder Menschen.

"Während sich die Erwachsenen nicht so leicht mit ihrem Schicksal abfanden, stand für ... Kinder bald all das Neue im Vordergrund, das das dörfliche Leben mit sich brachte." [45]

Jürgen Meisner erinnert sich, dass auf "seinem" Bauernhof mehrere Vertriebene untergebracht waren, darunter auch einige Kinder, mit denen er spielen konnte und auch "Blödsinn gemacht" habe. Untergebracht war er in einer Kammer über dem Pferdestall, die nicht oder doch zumindest nur sehr schlecht zu heizen war. "Gut, es war da ein Ofen drin, ... bloß das Rohr, das guckte so'n bisschen raus ... der Qualm, der ging nach innen." [46]

Die Wohnverhältnisse von Christian Hellwig waren ähnlich. Mit seiner Mutter und seinen Großeltern wurde er in einem Zimmer auf einem Bauernhof in der Bauerschaft Nordick untergebracht. "Unter uns war der Pferdestall. Und wir mussten da eine Treppe hochgehen ... da haben wir ein Zimmer gehabt. Das war auf jeden Fall nicht groß, da haben Opa, Oma, meine Mutter und ich drin gewohnt." Einen "Komfort" bot der Raum aber offensichtlich: "Einen Herd hatten wir in dem Zimmer." Auf dem hat dann seine Mutter zumindest an den Wochenenden gekocht. "Da hab ich mich immer drauf gefreut!" Ansonsten "haben wir unter der Woche Kost bekommen für die Arbeit" der Mutter und der Großeltern auf dem Bauernhof. "Da gab es 'Himmel und Erde' ... das muss schrecklich gewesen sein" [47] für die Neu-Münsterländer.

Außerhalb des Untersuchungszeitraumes bauten die Familien Knospe und Hellwig in den 60er Jahren Eigenheime.

Auch wenn die Art der Speisen für Nichtmünsterländer offensichtlich zumindest ungewohnt gewesen ist, von einer empfundenen Notsituation wissen weder Jürgen Knospe, noch die direkt auf Bauernhöfen lebenden Jürgen Meisner und Christian Hellwig zu berichten. Auch scheint der so genannte "Hungerwinter" 1946/1947 sie nicht direkt betroffen zu haben.

Gleichwohl war die Freigebigkeit nicht bei allen Herberner Bürgern in gleicher Weise vorhanden, wie mir immer wieder einmal in Gesprächen mit Vertriebenen - wie auch Einheimischen zum Ausdruck gebracht wurde. Christian Hellwig weiß zu berichten, dass es für seine Mutter nicht immer einfach war, einmal etwas Milch für ihren Sohn zu bekommen. Und Jürgen Meisner erinnert, dass die einheimischen Bauernfamilien "besser ernährt als wir" waren. "Wir haben keine Not gelitten ... bloß, da war mehr auf dem Teller!" [49]

Die allgemeinen Beschränkungen bestimmten das Leben der zudem noch heimatlosen Frauen und Kinder und der wenigen Männer, die zu diesem Zeitpunkt bei ihren Familien waren.

Das Weihnachtsfest 1945 konnten die Menschen erstmal ohne Angst verleben. Dennoch waren natürlich die Beschränkungen spürbar: "Es gibt nicht viel zu essen. Aber es ist wieder Frieden. Die Lebensmittel sind rationiert. Für die 83. Periode [50] vom 10.12.1945 bis zum 06.01.1946 gibt es pro Normalverbraucher über 18 Jahre: 10.000 g Brot, 600 g Fleisch, 325 g Butter, 75 g Margarine, 500 g Zucker, 250 g Marmelade, 62 g Käse, 100 g Kaffee-Ersatz und 2.000 g andere Nährmittel. Außerdem werden auf Abschnitt 834 der Lebensmittelkarte zusätzlich 125 g Quark und auf Abschnitt 836 für Kinder und Jugendliche 250 g Gebäck und 250 g Süßwaren verteilt. Kinder bis zu sechs Jahren erhalten eine Tafel Schokolade (50 g), eine Fruchtschnitte und ein Pfund Äpfel." [51]

Mit größer werdendem Zustrom der Vertriebenen verschärfte sich die Lage vermutlich noch. Erwachsene und größere Kinder begaben sich auf "Hamstertouren", um für ihre Familien das Nötigste zu besorgen. Was für viele vorher undenkbar gewesen sein mag, wurde nun aus der Not heraus beinahe selbstverständlich:

Andrerseits musste aber auch er offensichtlich die Erfahrung machen, dass ihm das eine oder andere Mal die Tür vor der Nase zugeschlagen wurde mit dem Argument: "Es waren schon so viele da, es gibt heut' nix! Schluss, aus, Ende!" Im Großen und Ganzen sind die Herberner Bauern aber offensichtlich durchaus bereit gewesen, etwas abzugeben, um die Not derer zu lindern, die nichts hatten.

Der eine oder andere mag auch die Situation der Notleidenden ausgenutzt haben.

Die allgemeine Situation spiegelt auch der Erlebnisbericht des einheimischen Heinz Rogge wieder, der zu berichten weiß:

Am Sonntag, dem 27.12.2009 lief in der ARD erstmals der inzwischen mehrfach wiederholte Dokumentarfilm "Hungerwinter - Deutschlands humanitäre Katastrophe 1946/47". Im zum Film erschienen gleichnamigen Buch ist zu lesen, dass es von Anfang Oktober 1946 bis Mitte März 1947 eine durchgehende Frostperiode gab.

Diese

Jürgen Knospe erinnert sich nicht daran, dass seine Eltern und er in Herbern besonders unter dieser Periode haben leiden müssen. Die damals vier-, bzw. dreijährigen Jürgen Meisner und Christian Hellwig blieben, auf Bauernhöfen lebend, wohl ebenfalls vor dem Schlimmsten bewahrt.

Jürgen Knospe weiß:

Noch einmal aus den Augenzeugenberichten von Heinz Rogge:

Nach der Währungsreform am 21.07.1948 veränderte sich die Versorgungslage in Herbern, wie überall, schlagartig.

Gleichwohl war die Freigebigkeit nicht bei allen Herberner Bürgern in gleicher Weise vorhanden, wie mir immer wieder einmal in Gesprächen mit Vertriebenen - wie auch Einheimischen zum Ausdruck gebracht wurde. Christian Hellwig weiß zu berichten, dass es für seine Mutter nicht immer einfach war, einmal etwas Milch für ihren Sohn zu bekommen. Und Jürgen Meisner erinnert, dass die einheimischen Bauernfamilien "besser ernährt als wir" waren. "Wir haben keine Not gelitten ... bloß, da war mehr auf dem Teller!" [49]

Die allgemeinen Beschränkungen bestimmten das Leben der zudem noch heimatlosen Frauen und Kinder und der wenigen Männer, die zu diesem Zeitpunkt bei ihren Familien waren.

Das Weihnachtsfest 1945 konnten die Menschen erstmal ohne Angst verleben. Dennoch waren natürlich die Beschränkungen spürbar: "Es gibt nicht viel zu essen. Aber es ist wieder Frieden. Die Lebensmittel sind rationiert. Für die 83. Periode [50] vom 10.12.1945 bis zum 06.01.1946 gibt es pro Normalverbraucher über 18 Jahre: 10.000 g Brot, 600 g Fleisch, 325 g Butter, 75 g Margarine, 500 g Zucker, 250 g Marmelade, 62 g Käse, 100 g Kaffee-Ersatz und 2.000 g andere Nährmittel. Außerdem werden auf Abschnitt 834 der Lebensmittelkarte zusätzlich 125 g Quark und auf Abschnitt 836 für Kinder und Jugendliche 250 g Gebäck und 250 g Süßwaren verteilt. Kinder bis zu sechs Jahren erhalten eine Tafel Schokolade (50 g), eine Fruchtschnitte und ein Pfund Äpfel." [51]

Mit größer werdendem Zustrom der Vertriebenen verschärfte sich die Lage vermutlich noch. Erwachsene und größere Kinder begaben sich auf "Hamstertouren", um für ihre Familien das Nötigste zu besorgen. Was für viele vorher undenkbar gewesen sein mag, wurde nun aus der Not heraus beinahe selbstverständlich:

"Mein Großvater ist schon mal über Land gegangen und musste betteln, damit wir was zu essen hatten. ... zu den Bauern gegangen und hat da mal'n paar Kartoffeln bekommen, oder mal'n Stückchen Fleisch oder Speck. Der brachte immer was mit nach Hause. Der hat sich aber nie beklagt, dass er irgendwo beschimpft worden ist."

Andrerseits musste aber auch er offensichtlich die Erfahrung machen, dass ihm das eine oder andere Mal die Tür vor der Nase zugeschlagen wurde mit dem Argument: "Es waren schon so viele da, es gibt heut' nix! Schluss, aus, Ende!" Im Großen und Ganzen sind die Herberner Bauern aber offensichtlich durchaus bereit gewesen, etwas abzugeben, um die Not derer zu lindern, die nichts hatten.

Der eine oder andere mag auch die Situation der Notleidenden ausgenutzt haben.

"Die haben aber auch was genommen. Vor allem gegenüber den Städtern ... denen haben sie teilweise sogar die Trauringe abgenommen .... So dass der Pastor Beyer in der Kirche gepredigt hat: So weit ginge das ja nun nicht, dass man den Leuten die Trauringe gegen ein Stück Brot oder Fleisch oder'n Stück Speck abnehmen würde. - Das wurde erzählt." [52]

Die allgemeine Situation spiegelt auch der Erlebnisbericht des einheimischen Heinz Rogge wieder, der zu berichten weiß:

"Jeder organisierte so gut er kann. Im Jahr 1946 gab es zum Beispiel für einen Haushalt gerade 1 Zentner Kohle. So versuchten die Bürger von den Zechen Schlammkohle, das sind die Überbleibsel, die beim Kohlewaschen abfallen, zu bekommen. Am 13.02.1947 wurden im Ruhrgebiet Bittgottesdienste wegen der großen Not in den Kirchen abgehalten. Der Schwarzmarkt nahm beträchtlich zu. Hier nur einige Schwarzmarktpreise: 1 Pfund Speck, damals wurde alles noch in Pfund berechnet, kostete 190 Reichsmark, ein Pfund Bohnenkaffee 300 Reichsmark, ein Ei 5 Reichsmark, ein Feuerstein 5 Reichsmark oder ein Pfund Mehl 10 Reichsmark. Am 10.03.1947 wurde in allen Kirchen, auch in der Pfarrkirche St. Benedikt ein Bittgottesdienst gegen die große Not gehalten....

Im gesamten Monat März 1947 gab es nur 45 Gramm Fett und drei Pfund Maisbrot pro Person. Dieses goldgelbe Brot, das nicht gut schmeckte, verursachte dazu noch Magenschmerzen. Warum es überhaupt dieses Maisbrot gab, lässt sich durch einen Übersetzungsfehler erklären. Als die amerikanische Besatzung die Not der Bevölkerung vor Ort erkannte, fragte man die deutschen Offiziellen, was man denn am nötigsten brauche und die Antwort lautete: 'Korn', was die Amerikaner als 'corn' (Mais) ansahen. Daher wurde die amerikanische Besatzungszone mit Mais überschwemmt und daraus entstand dieses unsägliche Maisbrot, das nur verzehrt wurde, weil es nichts anderes gab, ... .

Überall vor den Geschäften bildeten sich lange Schlangen, um überhaupt Brot zu bekommen. ... Nährmittel wie Mehl und Nudeln gab es überhaupt nicht mehr zu kaufen. Überhaupt drehte sich alles nur um die Ernährung."

Rogge weiter: "Nach den Zuteilungen von Bezugsberechnungen im Jahre 1946/47 hätten in der britischen Zone erhalten sollen:

Frauen: ein Kleid in 12 Jahren, einen Wintermantel in 76 Jahren, eine Garnitur Unterwäsche in 37 Jahren, ein Paar Strümpfe in 14 Jahren und 1 Paar Straßenschuhe in 9 Jahren.

Männer: einen Straßenanzug in 12 Jahren, einen Wintermantel in 154 Jahren, Kopfbedeckung in 25 Jahren, ein Hemd in 10 Jahren, ein Paar Straßen- und Arbeitsschuhe in 3 Jahren. Bei den Kindern sahen die Zuteilungen ähnlich aus. Allerdings bekamen die meisten nicht einmal diese Sachen, wohl aber die Schieber." [53]

Am Sonntag, dem 27.12.2009 lief in der ARD erstmals der inzwischen mehrfach wiederholte Dokumentarfilm "Hungerwinter - Deutschlands humanitäre Katastrophe 1946/47". Im zum Film erschienen gleichnamigen Buch ist zu lesen, dass es von Anfang Oktober 1946 bis Mitte März 1947 eine durchgehende Frostperiode gab.

Diese

"humanitäre Katastrophe [führte dazu], dass allein in Deutschland mehrere hunderttausend Menschen an den Folgen von Hunger und Kälte starben. Genaue Zahlen gibt es nicht. Das Zusammenspiel beider Faktoren ist den ärztlich ausgestellten Totenscheinen meist nicht zu entnehmen". [54]

Jürgen Knospe erinnert sich nicht daran, dass seine Eltern und er in Herbern besonders unter dieser Periode haben leiden müssen. Die damals vier-, bzw. dreijährigen Jürgen Meisner und Christian Hellwig blieben, auf Bauernhöfen lebend, wohl ebenfalls vor dem Schlimmsten bewahrt.

Jürgen Knospe weiß:

"Man musste nicht verhungern. Man hat eben Steckrüben gegessen. Stielmus, dicke Bohnen - da musste man sich mit solchen Sachen begnügen. Ich kann mich auch an Maisbrot erinnern! ... gehungert, in dem Sinne, dass wir nicht genug zu essen hatten, haben wir eigentlich nicht, aber es war eben doch Schmalhans Küchenmeister!" [55]

Noch einmal aus den Augenzeugenberichten von Heinz Rogge:

"Vom 01.04.1948 wurden je Normalverbraucher im Monat 100 Gramm Fett, 500 Gramm Zucker, 500 Gramm Trockenfrüchte mehr ausgegeben, teilte die Verwaltung für Ernährung in Frankfurt mit.

Der Normalverbraucher erhalte in der kommenden Zuteilungsperiode 9000 Gramm Kartoffeln, 425 Gramm Fleisch, 265 Gramm Fett, 9750 Gramm Brot, 1350 Gramm Nährmittel, 600 Gramm Fisch, 1500 Gramm Zucker, drei Liter entrahmte Milch und zwei Eier bzw. 25 Gramm Trockenei." [56]

Nach der Währungsreform am 21.07.1948 veränderte sich die Versorgungslage in Herbern, wie überall, schlagartig.

3.3 Schule

3.3.1 Dorfschule / Bauerschaftsschulen

Im Februar 1945 wurden durch Anordnung des Landrates die Herberner Schulen, die Volksschule im Dorf, die Bauerschaftsschule Nordick und die Bauerschaftsschule Forsthövel vorerst bis April 1945 geschlossen. Ein geordneter Unterricht war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich und an eine Wiederaufnahme des Unterrichts vor Kriegsende war nicht zu denken.

Das mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands verbundene Ende des Naziregimes machte eine Neuordnung, bzw. Neuorganisation auch des Schulwesens notwendig.

Nachdem er sich eine Übersicht verschafft hatte, berichtete der von der britischen Militärregierung eingesetzte Amtsbürgermeister Josef Schürmann am "4. Juni 1945 ...dem Schulrat ... :

Das mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands verbundene Ende des Naziregimes machte eine Neuordnung, bzw. Neuorganisation auch des Schulwesens notwendig.

Nachdem er sich eine Übersicht verschafft hatte, berichtete der von der britischen Militärregierung eingesetzte Amtsbürgermeister Josef Schürmann am "4. Juni 1945 ...dem Schulrat ... :

'In Herbern sind 9 Lehrkräfte.... Die Zahl der Schüler beträgt im Dorf 420, in der Bauernschaft Nordick 50 und in Forsthövel 41, insgesamt 511 Kinder. Alle Schulklassen sind durch Einquartierung und Unterbringung von Evakuierten stark beschädigt. Ein großer Teil der Bänke ist vernichtet.'" [57]

Die daraufhin angeordnete und durchgeführte Inspektion der vorhandenen Gebäudesubstanz führte seitens der Militärregierung zum Auftrag an den Bürgermeister (Burgermaster !):

Ab August 1945 konnten die Herberner Kinder und die Kinder der Evakuierten und Flüchtlinge wieder die Volksschule im Dorf besuchen, bzw. wurden dort eingeschult. [59] Zu einem regulären Schulbetrieb kam es im Laufe der nächsten Monate auch in den Bauerschaftsschulen.

Jürgen Knospe wurde gleich nach der Ankunft in Herbern eingeschult.

Eine Erleichterung für Jürgen Knospe war es, dass er bald danach allerdings erst einmal die Bauerschaftsschule Forsthövel besuchen konnte, die näher an der Unterkunft der Familie lag.

"You will at once have this school cleaned, necessary repairs carried out, school equipment placed in the school und ensure, that the school is locked and not used by any person other than with the permission of the Military Goverment.” [58]

Ab August 1945 konnten die Herberner Kinder und die Kinder der Evakuierten und Flüchtlinge wieder die Volksschule im Dorf besuchen, bzw. wurden dort eingeschult. [59] Zu einem regulären Schulbetrieb kam es im Laufe der nächsten Monate auch in den Bauerschaftsschulen.

Jürgen Knospe wurde gleich nach der Ankunft in Herbern eingeschult.

"Ich war ja schon sieben Jahre alt ... und musste sofort in die Schule. ... Ich musste mich zunächst in der katholischen Marienschule vorstellen. [60] Da war der Rektor Wünsche, der uns dann in Empfang genommen hat. Der rümpfte erst mal die Nase, weil wir evangelisch waren. Alles war nicht so schlimm, aber dass wir evangelisch waren ... 'Ja, das weiß ich nicht, ob wir das machen können, das kann nur kurzfristig sein!' Dass wir Vertriebene waren, das hat er noch halbwegs akzeptiert."

Eine Erleichterung für Jürgen Knospe war es, dass er bald danach allerdings erst einmal die Bauerschaftsschule Forsthövel besuchen konnte, die näher an der Unterkunft der Familie lag.

"... da war ein Lehrer Nienhaus. Der war eigentlich recht nett, das kann man nicht anders sagen. Ich kam natürlich schon ins laufende Schuljahr. ..." Zudem musste er jetzt erst einmal nicht mehr allein zur Schule gehen, denn "die Tochter von den Hölschers [die Familie wohnte ebenfalls in dem kleinen Häuschen], die ging da auch hin." [61]

Da die Sorauer Vertriebenen im Wesentlichen in der Bauerschaft Nordick untergebracht worden waren, wurden Jürgen Meisner 1949 und Christian Hellwig, 1950 auch in der dortigen Bauerschaftsschule eingeschult.

Von den 66 SchülerInnen des Jahrgangs 1949 waren 30 Kinder von Vertriebenen. Im folgenden Jahr war das Verhältnis 68 zu 29.

Christian Hellwig weiß von einer besonderen Schwierigkeit zu berichten:

so dass Christian Hellwig im ersten Schuljahr mit seiner ersten "Fremdsprache" konfrontiert wurde. Eine Ahnung, was das für Christian Hellwig bedeutete, mag ein Nicht-Münsterländer bekommen, wenn er die Definition des Münsterländer Platt liest, die auf der entsprechenden Seite bei Wikipedia zu finden ist:

Von den 66 SchülerInnen des Jahrgangs 1949 waren 30 Kinder von Vertriebenen. Im folgenden Jahr war das Verhältnis 68 zu 29.

Christian Hellwig weiß von einer besonderen Schwierigkeit zu berichten:

"Meine Mutter und die Großeltern haben den Dialekt von zu Hause gesprochen und auf dem Hof wurde Plattdeutsch gesprochen," [62]

so dass Christian Hellwig im ersten Schuljahr mit seiner ersten "Fremdsprache" konfrontiert wurde. Eine Ahnung, was das für Christian Hellwig bedeutete, mag ein Nicht-Münsterländer bekommen, wenn er die Definition des Münsterländer Platt liest, die auf der entsprechenden Seite bei Wikipedia zu finden ist:

"Dat mönsterlänsk Platt is een westfäölskt Dialekt van nedderdüütsch un neddersässisch, we int Mönsterland küert wärt. Et giw twee Formen, dat mönsterlänskt sölw un dat westmönsterläsk Platt. Sunnerheten sind Diphthongen äs t.B. uo,üö,uë un ao. Dat ao is aower egentliks een sölwstaoende Buukstaow, we tüschen dat aa un dat oo lig, also dat is, wat int Austfreeske wul åå is. Bes ton tweden Wiäldkrieg was dat mönsterlänsk Platt de Spraok, we de meesten Kinner to Huus toeerst lernt häbt, men danao wuord dat all meer dat Haugdüütsk.

In plattdüütsk wet aals tosammen küert un wie säch to de lüe: 'Kiek de äs wier drin, woar iätten un drinken un fiern spaß mäck un woar use wichter un jungs küernt noch up platt küern.' [63]

3.3.2 Evangelische Schule

"Von den Besatzungsmächten wurden bereits 1946 Entscheidungen der Erziehungsberechtigten über die Frage angeordnet, ob jeweils eine Konfessions- oder Gemeinschaftsschule vor Ort errichtet werden sollte. In Herbern entschieden sich die Eltern mit überwiegender Mehrheit zunächst für eine Katholische Volksschule, in die auch Kinder anderer Konfessionen oder konfessionslose Kinder aufgenommen werden konnten." [64]

Unter den bei der Volkszählung des Jahres 1946 (29./30.10.) ermittelten 705 evangelischen Einwohnern [65] waren 122 schulpflichtige Kinder, von denen 58 die Unterstufe, 33 die Mittelstufe der Dorfschule, 21 die Schule in Nordick und 10 die Schule in Forsthövel besuchten. [66]

Der Schulausschuss (Schuldeputation) der Gemeinde Herbern, unter Vorsitz des Pfarrers der katholischen Pfarrgemeinde St. Benedikt Heinrich Bayer, beantragte in seiner Sitzung vom 28.01.1947 bei der Gemeinde die Einstellung eines evangelischen Lehrers und die Einrichtung einer evangelischen Konfessionsschule.

Es wurde besonders hervorgehoben, daß es für beide Konfessionen nicht zu empfehlen sei, eine Simultanschule einzurichten." [67]

In diesem Zusammenhang ist sicherlich auch interessant, dass sich ein zeitnah ergangenes Hirtenwort des Bischofs von Münster, Clemens August Graf von Galen, vom 02.02.1946, das in der ersten Ausgabe des Kirchenblattes für das Bistum Münster "Kirche und Leben" vom 17.03.1946 abgedruckt wurde, im Antrag des Schulausschusses widerspiegelt.

Ausgehend von einem Wort des damaligen Papstes Pius XII., das sich gegen die sogenannte Simultanschule richtete, plädiert von Galen in seinem Hirtenwort für die strikte Trennung zwischen evangelischen und katholischen Schülern einerseits und evangelischen und katholischen Lehrern andrerseits. Vehement tritt er ein für

"die katholische Bekenntnisschule... die wahre Einheitsschule voll innerer Harmonie. ... Darum wollen wir, dass unsere Kinder von katholischen Lehrern und Lehrerinnen erzogen werden, die aus der Fülle ihres christuserfüllten Herzens sprechen und den katholischen Glauben den Kindern so vorleben, daß die Kinder mehr aus ihrem Tun als aus ihren Worten lernen." [68]

In Herbern wurde der Beschlussantrag des Schulausschusses zügig durchgesetzt.

Die neu gegründete evangelische Konfessionsschule konnte am 11.06.1947 ihre Tore öffnen. Sie war zunächst in der katholischen Marienschule untergebracht. Erster Schulleiter war der evangelische Flüchtlingslehrer Max Thomke. Als zweite Lehrkraft wurde die Lehrerin Dorothea Werner angestellt.

So blieb Jürgen Knospe nur so lange in der Bauerschaftsschule "bis .. wir eine eigene Klasse bekamen für die evangelischen Schüler. Die wurden dann zusammengezogen. Da kam ein Lehrer Thomke. Der stammte aus der Niederlausitz und hat uns dann übernommen. Das weiß ich noch." Die zweiklassige evangelische Volksschule (Klassen 1-4 und 5-8) war an die ehemalige (katholische) Mädchenschule angegliedert.

"Und da wurde streng darauf geachtet, dass um Gottes Willen wir nichts mit denen unternahmen oder mit denen sprachen und umgekehrt. Da achteten die katholischen Lehrer sehr streng drauf, dass da getrennte Pausen waren oder kaum Überschneidungen und dass die 'Ungläubigen' da nicht zu viel Schaden anrichten konnten." [69]

Da den evangelischen Schülern der Bauerschaftschulen vor Ort der Religionsunterricht durch die Lehrerin, bzw. den Lehrer der evangelischen Schule erteilt wurde, verblieben Jürgen Meisner und Christian Hellwig bis zu dem Umzug ihrer Familien ins Dorf dort.

Beide gingen dann aber zuerst in die ehemalige Mädchenschule und für den Rest ihrer Schulzeit (bis 1957, bzw. 1958) in die neu errichteten Klassen im Anbau der Marienschule.

Josef Farwick schreibt:

Beide gingen dann aber zuerst in die ehemalige Mädchenschule und für den Rest ihrer Schulzeit (bis 1957, bzw. 1958) in die neu errichteten Klassen im Anbau der Marienschule.

Josef Farwick schreibt:

"Im Jahre 1956 erhielt die Evangelische Schule von Herbern ihr eigenes Domizil, als sie in den neuerrichteten Anbau an der Marienschule einziehen konnte. Als der schulische Raumbedarf der Katholischen Volksschule nicht mehr erfüllt werden konnte, beschloß die Gemeindevertretung, für die Evangelische Schule in der Nähe der im Jahre 1952 errichteten evangelischen Auferstehungskirche eine eigene Evangelische Schule mit drei Klassen zu errichten. So konnte die Evangelische Schule schließlich im Jahre 1966 in ein eigenes Haus einziehen. Die Schule erhielt den Namen Bodelschwinghschule." [70]

An der Stirnseite des Gebäudes, in dem heute einer der beiden Kindergärten der katholischen Pfarrgemeinde untergebracht ist, befindet sich heute immer noch ein damals angebrachtes Keramik-Mosaik, das die Umrisse Deutschlands in den Grenzen von 1937 zeigt. Kinder tanzen spielend über die "neuen" Grenzen hinweg. Ein Hinweisschild trägt folgenden Text:

"Dieses Gebäude wurde 1963 errichtet. Es diente bis 1968 als evangelische Schule vorwiegend für Kinder von Flüchtlingen und Vertriebenen, die nach dem 2. Weltkrieg in Herbern ein neues Zuhause gefunden hatten. In Erinnerung an deren alte Heimat und als Zeichen des Zusammenhalts wurde ein Relief angebracht."

3.4 Evangelische Kirche

Eine kurz gefasste Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde in Herbern hat Jürgen Knospe in der von mir 2002 zum 50sten Kirchweihfest herausgegebenen Festschrift geschrieben:

Die Bockum-Höveler Pfarrer kümmerten sich in der Folgezeit um die wenigen evangelischen Gemeindeglieder in Herbern und feierten unter anderem auch Gottesdienste in der Wohnung einer evangelischen Lehrerin.

Infolge des Krieges vergrößerte sich die Anzahl der Evangelischen. Ein starker Zustrom von Flüchtlingen und später von Vertriebenen ließ die Gemeindegliederzahl schlagartig ansteigen, sodass eine weitere Betreuung aus Bockum-Hövel schwieriger wurde. Zudem machte sowohl die materielle, als auch die psychische Situation, in der sich der größte Teil der Vertriebenen befand eine seelsorgerliche Betreuung vor Ort unumgänglich.

1950 bekam die Evangelische Gemeinde Herbern mit Pfr. Dr. Klein einen eigenen Pfarrer im neu errichteten dritten Pfarrbezirk der Kirchengemeinde Bockum-Hövel.

Eines seiner ersten Ziele war die Errichtung einer eigenen Kirche. Er selbst schreibt in einem Brief zum 40sten Kirchweihfest 1972:

Wie wichtig dies wohl für das Selbstbewusstsein der Neu-Herberner gewesen sein mag, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die Bestuhlung der Kirche im Wesentlichen durch Spenden der meisten evangelischen Familien finanziert wurde, so dass jede/jeder ihren/seinen "eigenen"(!) Stuhl in der Kirche hatte.

Bis zur Errichtung der Kirche hatten die Evangelischen Christen ihre Gottesdienste im Saal einer Gaststätte gefeiert.

Für Gemeindeveranstaltungen war man natürlich auch auf den Raum in der Gaststätte angewiesen. Daran erinnert sich Jürgen Knospe noch gut:

Zu den ersten Nutznießern der am 4. Advent 1952 (21.12.) eingeweihten "Auferstehungskirche" gehörte auch Jürgen Knospe, der im Frühjahr 1954 in der neuen Kirche konfirmiert wurde.

In die neue Räumlichkeit konnten natürlich in der Folgezeit auch einige Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen verlegt werden. Abgesehen von Gottesdienst und Kirchlichem Unterricht, bot ein Raum im hinteren Bereich der Kirche bescheidene Spiel- und Freizeitmöglichkeiten, z. B. um Tischtennis zu spielen.

Von der abenteuerlichen Verpflichtung, in den Turm zu klettern und die Glocke läuten zu "dürfen" berichten alle evangelischen Gemeindeglieder, die als Kinder die 50ger Jahre in Herbern erlebten.

"Während und nach der Reformation blieb Herbern, das zum Fürstbistum Münster gehörte, katholisch. Bei der Visitation 1613 in Herbern wird erwähnt: 'Es kommunizieren alle unter beiderlei Gestalt. Nur einige wenige halten die Ohrenbeichte. Doch sind alle bis auf einen katholisch.' [71] In den Kirchenbüchern, der bis Ende Oktober 1923 für Herbern zuständigen Evangelischen Kirchengemeinde Lüdinghausen, sind in der Zeit von 1867 bis 1918 zehn Namen von evangelisch Getauften und fünf von evangelisch Beerdigten zu finden. Zu ihnen gehören ein Bergingenieur, ein Steueraufseher, ein Gendarm, ein Oberbohrmeister, die Ehefrau eines Amtmannes, ein Polizeidiener und ein Landarbeiter. Durch Erlass des Evangelischen Oberkirchenrats vom 27.Oktober 1923 wurden die evangelischen Christen des Amtsbezirks Herbern (einschl. Forsthövel) in die evangelische Kirchengemeinde Radbod umgemeindet, der späteren Kirchengemeinde Bockum-Hövel." [72]

Die Bockum-Höveler Pfarrer kümmerten sich in der Folgezeit um die wenigen evangelischen Gemeindeglieder in Herbern und feierten unter anderem auch Gottesdienste in der Wohnung einer evangelischen Lehrerin.

Infolge des Krieges vergrößerte sich die Anzahl der Evangelischen. Ein starker Zustrom von Flüchtlingen und später von Vertriebenen ließ die Gemeindegliederzahl schlagartig ansteigen, sodass eine weitere Betreuung aus Bockum-Hövel schwieriger wurde. Zudem machte sowohl die materielle, als auch die psychische Situation, in der sich der größte Teil der Vertriebenen befand eine seelsorgerliche Betreuung vor Ort unumgänglich.

1950 bekam die Evangelische Gemeinde Herbern mit Pfr. Dr. Klein einen eigenen Pfarrer im neu errichteten dritten Pfarrbezirk der Kirchengemeinde Bockum-Hövel.

Eines seiner ersten Ziele war die Errichtung einer eigenen Kirche. Er selbst schreibt in einem Brief zum 40sten Kirchweihfest 1972:

"Als ich nach Herbern kam, erkannte ich, dass das einigende Band für diese Ostvertriebenen, unter denen auch Gegensätze herrschten, nur eine baldigst zu erbauende Kirche sein könne." [73]

Wie wichtig dies wohl für das Selbstbewusstsein der Neu-Herberner gewesen sein mag, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die Bestuhlung der Kirche im Wesentlichen durch Spenden der meisten evangelischen Familien finanziert wurde, so dass jede/jeder ihren/seinen "eigenen"(!) Stuhl in der Kirche hatte.

Bis zur Errichtung der Kirche hatten die Evangelischen Christen ihre Gottesdienste im Saal einer Gaststätte gefeiert.

Für Gemeindeveranstaltungen war man natürlich auch auf den Raum in der Gaststätte angewiesen. Daran erinnert sich Jürgen Knospe noch gut:

"Da fand schon mal ein Kirchenfest statt. Bei einer Verlosung, das muss so 47 oder 48 gewesen sein, hatte ich ein Gesangbucch und eine Topfblume gewonnen. Überglücklich, dass ich da was mit nach Hause bringen konnte. Das waren also wirklich herrliche Zeiten. Mit heutigen Maßstäben gar nicht zu messen." [74]

Zu den ersten Nutznießern der am 4. Advent 1952 (21.12.) eingeweihten "Auferstehungskirche" gehörte auch Jürgen Knospe, der im Frühjahr 1954 in der neuen Kirche konfirmiert wurde.

In die neue Räumlichkeit konnten natürlich in der Folgezeit auch einige Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen verlegt werden. Abgesehen von Gottesdienst und Kirchlichem Unterricht, bot ein Raum im hinteren Bereich der Kirche bescheidene Spiel- und Freizeitmöglichkeiten, z. B. um Tischtennis zu spielen.

Von der abenteuerlichen Verpflichtung, in den Turm zu klettern und die Glocke läuten zu "dürfen" berichten alle evangelischen Gemeindeglieder, die als Kinder die 50ger Jahre in Herbern erlebten.

3.5 Freizeit - Kultur

Die besten Möglichkeiten für eine Integration in einen neuen Lebens- und auch Kulturkreis bietet sich für Kinder im Spiel mit anderen Kindern. Jürgen Meisner und Christian Hellwig hatten in der Umgebung der Bauernhöfe, auf denen sie untergebracht waren, gewiss reichlich Möglichkeiten für "Abenteuer". Jürgen Meisner spricht davon, dass er "Blödsinn" machen konnte mit den anderen Kindern. Und Christian Hellwig bekam Ärger, als er auf dem Schulweg einem Mädchen mit "schönen langen Haaren" Kletten in dieselben geworfen hat.

Anders erging es dem fünf Jahre älteren Jürgen Knospe. Relativ isoliert [75] in dem kleinen Häuschen an der Landstraße (heute B 54) nach Münster wohnend, musste er sich oft mit sich selbst beschäftigen.

Aufgrund des langen Schulwegs ergaben sich auch keine tiefer gehenden Kontakte:

Die relative Isoliertheit der ersten Monate wurde dann durch zwei Faktoren teilweise aufgehoben. Zum einen brachte die Einrichtung der Evangelischen Schule im Sommer 1947 die Begegnung mit "Leidensgenossen". Zur gleichen Zeit zog die Familie in eine neue Unterkunft in der Nähe des Ortes, die zugleich in erreichbarer Nähe eines Bauernhofes lag, auf dem ein Junge untergebracht war, mit dem Jürgen Knospe über die Schulzeit hinaus auch in der Lehre verbunden blieb.

Aber "die Spielkameraden waren überwiegend Einheimische, die ... in der Nähe wohnten." [77] Auf die Frage, ob die Konfessionsverschiedenheit die Kontakte erschwerten, erinnert sich Jürgen Knospe:

Von diskriminierenden Schimpfworten, die ihm gegenüber benutzt wurden, weiß Jürgen Knospe nichts [78]:

Er sei sogar 1947 einmal pro Woche bei einer rein katholischen Familie zum Mittagessen gewesen.

So scheint die Zurückhaltung eher eine Sache der Erwachsenen gewesen zu sein. Jürgen Knospe erinnert sich:

Ein späterer Bürgermeister, auf dessen Bauernhof ebenfalls Vertriebene untergebracht waren, und der Schlesien als Kriegsteilnehmer aus eigener Anschauung kannte, habe übrigens die Leute dann erst einmal aufgeklärt. "Leute, die waren teilweise viel weiter als wir im Westen!"

Das Kinderspiel (und hier ja im Wesentlichen das der Jungen) beschränkte sich natürlich auf die zeitgebundenen Möglichkeiten.

Gute Erinnerungen hat Jürgen Knospe auch daran, dass sein Vater ihm einen Drachen gebaut habe.

Neben dem Spielen im Freien, standen den drei Jungen nur wenige andere Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung. Christian Hellwig erinnert sich an Tischtennisspiel und Gesellschaftsspiele im Hinterzimmer der neu errichteten evangelischen Kirche. Jürgen Meisner weiß von gemeinsam mit den Eltern besuchten Veranstaltungen, z. B. der 1953 gegründeten "Ostdeutschen Kulturgemeinschaft", die wesentlich durch die Arbeit des Evangelischen Lehrers Max Thomke geprägt war. [80]

Außerhalb des Untersuchungszeitraumes erweiterten sich die Freizeitmöglichkeiten, nicht zuletzt deshalb, dass alle drei durch ihre Berufausbildung in Werne und Lünen ihren Lebensbereich erweiterten.

Anders erging es dem fünf Jahre älteren Jürgen Knospe. Relativ isoliert [75] in dem kleinen Häuschen an der Landstraße (heute B 54) nach Münster wohnend, musste er sich oft mit sich selbst beschäftigen.

"Da gab es keine Spielkameraden. Da gab's so'n kleinen Sandkasten, so ‚ne Kuhle mit Sand drin und das war's. Da musste man sich selbst was basteln oder bauen." [76]

Aufgrund des langen Schulwegs ergaben sich auch keine tiefer gehenden Kontakte:

"Meine Eltern achteten darauf, dass ich pünktlich nach Hause kam. ... die Zeit reichte nicht aus, um da Kontakte zu knüpfen. Das wäre dann erst wieder in der Bauerschaftsschule gewesen. Da hat sich aber auch nicht viel ergeben, weil die ja alle von den einzelnen Bauernhöfen kamen. Und das war alles so weitläufig."

Die relative Isoliertheit der ersten Monate wurde dann durch zwei Faktoren teilweise aufgehoben. Zum einen brachte die Einrichtung der Evangelischen Schule im Sommer 1947 die Begegnung mit "Leidensgenossen". Zur gleichen Zeit zog die Familie in eine neue Unterkunft in der Nähe des Ortes, die zugleich in erreichbarer Nähe eines Bauernhofes lag, auf dem ein Junge untergebracht war, mit dem Jürgen Knospe über die Schulzeit hinaus auch in der Lehre verbunden blieb.

Aber "die Spielkameraden waren überwiegend Einheimische, die ... in der Nähe wohnten." [77] Auf die Frage, ob die Konfessionsverschiedenheit die Kontakte erschwerten, erinnert sich Jürgen Knospe:

"Das war eigentlich nicht das große Problem. Vom Glauben her überhaupt nicht. Die Kinder untereinander hatten da keine Berührungsängste. Was mir immer nur wieder auffiel ... wir haben ja auch manchmal Blödsinn gemacht im Wald ... dass da immer einer schrie: ‚Todsünde! Todsünde!' Das war für mich unfassbar. So was hatte ich noch nicht gehört." "Todsünde ... und dann geh'n wir ... beichten! - das waren für mich Böhmische Dörfer ... damit konnte ich nicht viel anfangen."

Von diskriminierenden Schimpfworten, die ihm gegenüber benutzt wurden, weiß Jürgen Knospe nichts [78]:

"Nein, nein, das kann ich nicht sagen ... wir haben immer gespielt ... und wenn gespielt wurde, dann waren solche Sachen nebensächlich. Ich vermute eher: wenn was war, ist das eher von den Eltern ausgegangen. Ich hab nie das Gefühl gehabt, dass ich von den Katholiken hier in irgendeiner Form glaubensseitig drangsaliert worden wäre oder ausgegrenzt worden wäre."

Er sei sogar 1947 einmal pro Woche bei einer rein katholischen Familie zum Mittagessen gewesen.

So scheint die Zurückhaltung eher eine Sache der Erwachsenen gewesen zu sein. Jürgen Knospe erinnert sich: