|

|

|

|

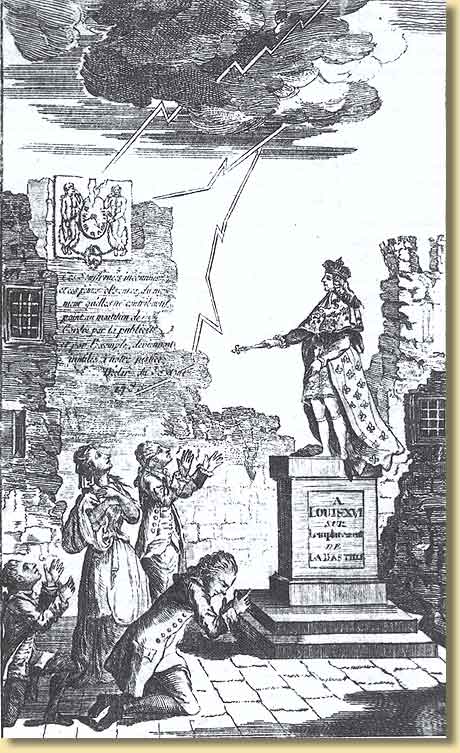

Sowohl nach antiken Vorstellungen als auch nach biblischer Anschauung ist der Blitz das göttliche Werkzeug der Strafe sowie des Zornes und der Zerstörung. Die Blitze bei der abgebildeten Darstellung von 1783 greifen auf dieses Motiv zurück. Dabei ist ihre Herkunft – ob von Gott oder einer anderen höheren Macht – ungeklärt. Nur ihre Wirkung ist eindeutig: sechs Jahre vor der tatsächlichen Schleifung, dem späteren symbolischen Auftakt für die Französische Revolution, zerstören sie die Mauern der Bastille.

1783 erschien dieser Kupferstich als Frontispiz für das Buch Mémoires sur le Bastille des Henri-Simon Linguet, der durch sein Journal Annales politiques et littéraires zum „Wegbereiter eines neuartigen politischen Meinungsjournalismus“ geworden ist und zwei Jahre selbst in der Bastille inhaftiert war, und erregte großes Aufsehen. Dem französischen König wird ein Denkmal versprochen, wenn er den unschuldig Eingekerkerten - links in untertäniger und dankender Haltung dargestellt - die Freiheit schenken würde. Die Freilassung und Zerstörung der Bastille ist allerdings kein königlicher Gnadenakt, sondern reformerische Konsequenz: Auf der Bastillemauer ist der Reformerlass vom 30. August 1780 zur Milderung der Strafgesetze zitiert: „Diese unvorstellbaren Qualen, diese finsteren Strafen sind für unsere Justiz nutzlos, wenn ihre Öffentlichkeit und ihr Beispiel nicht zur Aufrechterhaltung der Ordnung beitragen.“ Das Besondere dieser Darstellung ist damit, dass sowohl der Autoritätsschwund des „allerchristlichsten Königs“ von Frankreich angedeutet als auch die Kräfte einer neuen politischen Öffentlichkeit erfasst werden – beides wesentliche Ursachen der Französischen Revolution. |

|||

|

Zitate aus: PLOETZ. Die Französische Revolution, hg. von Rolf Reichardt, Darmstadt 1988, S. 33. |

|||

Zum Seitenanfang  | |||

| Der LWL - | Freiherr-vom-Stein-Platz 1 - | 48133 Münster - | Kontakt - | Impressum |