Ausbauphase kirchlicher Strukturen

In der Region des heutigen Ruhrgebiets kam es zu Neugründungen von Klöstern zisterziensischer und prämonstratensischer Prägung. Sie trugen zur Verbreitung der hochmittelalterlichen Kultur bei.

Die Prämonstratenser verbanden das kontemplative monastische Leben mit der nach außen gerichteten Seelsorge (vita mixta).

© LWL-AfDW Bildarchiv

Glaube zurück zur Auswahl

Reformorden des 12. Jahrhunderts

Die Reformbewegung des benediktinischen Mönchtums im 12. Jahrhundert war gekennzeichnet durch einen Rückzug aus „der Welt“ und einer persönlichen Armut des einzelnen Mönches. Unter anderem wurde der Eremitengedanke auf ganze, teils sehr große Klostergemeinschaften übertragen, die Vorbild nicht nur für Tochtergründungen und die Ausbreitung der Orden, sondern auch für spätmittelalterliche Erneuerungsbewegungen waren. Auch in der Region des heutigen Ruhrgebiets kam es zu Neugründungen von Klöstern zisterziensischer und prämonstratensischer Prägung.

Robert von Molesme gründete in einem einsamen Tal bei Dijon 1098 das Kloster Cîteaux. Die Zisterzienser tätigten allein vom Mutterkloster aus 109 Tochtergründungen, darunter 1123 Kloster Kamp als erstes des Ordens in Deutschland. Die Prämonstratenser dagegen sind Chorherren. Der Wanderprediger Norbert von Xanten gründete das erste Kloster des Ordens 1121 auf päpstliche Intervention in Prémontré bei Laon. Cappenberg wurde 1122 drittes Kloster des Ordens überhaupt, noch ehe dieser vollständig etabliert und anerkannt war. Die Prämonstratenser verbanden das kontemplative monastische Leben mit der nach außen gerichteten Seelsorge (vita mixta).

Eine besondere Leistung dieser Orden liegt in der Entwicklung landwirtschaftlicher Musterbetriebe mit Obst- und Weinbau, Pferde- und Fischzucht (Kloster Kamp). Sie förderten den Bergbau sowie den Wollhandel und trugen zur Verbreitung der hochmittelalterlichen Kultur bei. Der gotische Baustil, anfangs nur zögernd übernommen, fand nicht zuletzt durch diese Orden auch in Deutschland Verbreitung. Die Reformorden des 12. Jahrhunderts konnten bereits aus der Fülle aller Techniken schöpfen, die in den Werkstätten der frühen Klöster entwickelt worden waren. Wie alle Mönche widmeten sie sich der Vervielfältigung von liturgischen und theologischen Handschriften. Auch die Musik zur Ausgestaltung der Gottesdienste und Horen fand Pflege und Entwicklung. Die Weiterentwicklung des Kunsthandwerks wurde vorangetrieben, unter anderem zur Schaffung liturgischen Gerätes wie Kelche, Reliquiengefäße, Tragaltäre, Bucheinbände und vielem mehr. Unbekannt ist in diesem Zusammenhang, wo die in Cappenberg erhaltenen herausragenden Stücke wie der Barbarossa-Kopf und die Taufschale entstanden sind.

Die frühen Kirchen dieser Orden spiegeln ihre Ideale wider: klar gegliederte dreischiffige Basiliken mit Querhaus und Chor, aber ohne ausgeprägten Westturm, bei den Zisterziensern vollständig gewölbt, mit etwas mehr Baudekor und einer Reihe von an die Querhausarme angeschlossenen Kapellen, bei den Prämonstratensern teils flach gedeckt, nahezu ohne Baudekor und mit einer einfacheren Ostanlage. Während zur Zisterzienserkirche in Kamp nur archäologische Sondierungen Hinweise auf die Baugestalt geben, ist die Prämonstratenserkirche Cappenberg mit späteren Veränderungen erhalten.

Denkmale zum Impuls

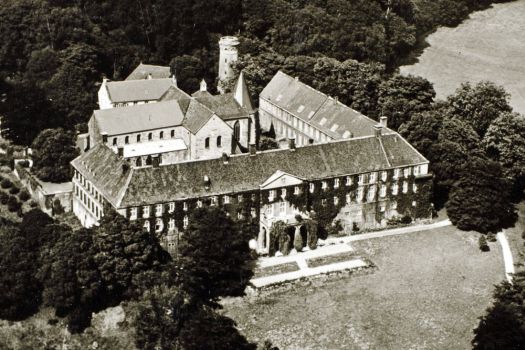

Selm - Prämonstratenserkloster Cappenberg

Gottfried von Cappenberg, Mitglied eines der mächtigsten Adelsgeschlechter in Westfalen, ... weiter

Kamp-Lindfort - Kloster Kamp

Im 12. Jahrhundert beabsichtigte Abt Robert, das Kloster Molesme im heutigen Departement ... weiter