Beginn des Inhalts/Link zum Seitenanfang| Link zur Seitennavigation|

Wahrnehmung und Verdrängung in der Bundesrepublik

- Dokumentation der Vertreibung

- Verdrängung der Vorgeschichte

- Desinteresse an der Aufarbeitung

- Neues Engagement

- Fußnoten

Dokumentation der Vertreibung

Die Dokumentation hält fest, was den Flüchtlingen und Vertriebenen widerfahren ist. In ihren Berichten dominiert die Erfahrung von Demütigung und Gewalt, Terror und Unrecht. Diese Erfahrung hatte eine nachhaltige Traumatisierung der Betroffenen zur Folge, die deren Unvermögen verständlich macht, einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem, was ihnen soeben widerfahren war und dem, was anderen in den vorangegangenen zwölf Jahren angetan wurde: durch den von Deutschland begonnenen Krieg, die deutsche Gewaltherrschaft, die Vertreibung tausender von Osteuropäern aus ihren Dörfern und Städten, ihre Ausbeutung als Sklavenarbeiter und die systematische Vernichtung der Juden.2 Viele deutsche Flüchtlinge und Vertriebene „erklärten“ sich ihr Schicksal allenfalls damit, dass „der Russe“ und „der Pole“ eben so sei, wie er sich verhalten hatte – und damit genau so, wie es die NS-Ideologie immer behauptete. Ist dieses Erklärungsmuster angesichts der Sozialisation im Nationalsozialismus und der relativen Ferne der Betroffenen zu den NS-Tätern – das Gros der Flüchtlinge und Vertriebenen bestand aus Frauen, Kindern und Alten – nachvollziehbar, so ist sie das im Falle der Herausgeber nicht, wenn diese beispielsweise die Gewaltausbrüche und Massenvergewaltigungen ebenfalls vor allem mit der „asiatischen Mentalität“ der sowjetischen Soldaten „erklären“.3

Verdrängung der Vorgeschichte

In den Erlebnisberichten der Dokumentation scheinen diese Zusammenhänge dennoch gelegentlich durch, etwa dann, wenn die Betroffenen auf die Repressalien zu sprechen kommen, denen sie unterworfen waren: auf die Ablieferung von Fotoapparaten, Radios und Fahrrädern, das Verbot, Gaststätten und Kinos zu besuchen oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, die Gefahr, jederzeit in Lagern interniert oder zu jahrelanger Zwangsarbeit verschleppt zu werden, die Lebensmittelrationen, die denen angeglichen waren, die die Deutschen zuvor den Juden zugestanden hatten, der Zwang, in der Öffentlichkeit eine Armbinde zu tragen, die einen ausgegrenzte und als vogelfrei auswies – all das waren unübersehbare Kopien der Ausgrenzungs- und Unterdrückungsmethoden der Deutschen gegenüber Juden, Polen, Tschechen und Russen. Dieser Zusammenhang dürfte den Erwachsenen kaum verborgen geblieben sein. Die Entrechtung und Enteignung, Internierung und Deportation der Juden hatte sich im Dritten Reich vor den Augen der Bevölkerung abgespielt und die Hitler’sche Rassen- und Osteuropapolitik war kein Staatsgeheimnis gewesen, sondern ebenfalls vor Ort erfahrbar, insbesondere in den nach 1938 besetzten und annektierten Gebieten.5 Man darf wohl annehmen, dass, während die Mehrheit „nur“ schweigend wegsah, zumindest die NS-Anhänger in der Bevölkerung damit auch einverstanden waren. Sie aber waren gerade in manchen östlichen Provinzen und Siedlungsgebieten zahlreich und prominent vertreten.

In Ostpreußen hatte die NSDAP schon vor 1933 überdurchschnittlich viele Anhänger – sowohl unter den Gutsbesitzern als auch in der ländlichen Bevölkerung: bei den einen aus Opposition zur ungeliebten Weimarer Republik, bei den anderen, weil auch die neue Demokratie ihre wirtschaftliche und soziale Lage nicht verbesserte, da der Adel jeden Reformversuch ausbremste. Die Nationalsozialisten dagegen versprachen nicht nur Verbesserungen, sondern setzten sie nach 1933 um: Ihr „Ostpreußenplan“ war eine Investitionsmaßnahme, die zu einem beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung führte, von dem erstmals auch die Bauern profitierten. Wer in der Partei war, konnte zudem in der Verwaltung aufsteigen und in die bislang abgeschottete preußische Beamtenschicht eindringen.6 In Schlesien war die Zustimmung der Bevölkerung zum Nationalsozialismus zwar geringer, aber gleichwohl hoch. „In Polen“, schreibt Thomas Urban, „wird gern angeführt, dass 1933 rund 40 Prozent der Bevölkerung der deutschen Ostprovinzen für die NSDAP gestimmt habe.“ Urban verweist zu Recht allerdings auch auf die „Mehrheit von 60 Prozent, die nicht für die NSDAP gestimmt hat“ und auf die Kinder, die nicht mitgewählt hatten, wohl aber mitvertrieben wurden.7

Die Zustimmung der Sudetendeutschen zu Hitler und seiner Gefolgschaft in Tschechien galt und gilt damals wie heute als überwältigend. In die nach dem Ersten Weltkrieg entstandene Tschechoslowakische Republik hatten die wenigsten Deutschen gewollt. Dennoch waren viele zunächst loyale Staatsbürger, bis die Nationalsozialisten an die Macht kamen und damit neue großdeutsche Hoffnungen weckten.8 Ihnen widerstanden vor allem die Sozialdemokraten und Kommunisten, die im stark industrialisierten Sudetenland viele Anhänger hatten und die nach 1938 als deutsche Hitler-Gegner zwischen alle Stühle gerieten. In der öffentlichen Erinnerung dominieren jedoch noch heute die Bilder jubelnder Massen beim Einmarsch der Wehrmacht nach dem „Anschluss“ von 1938.

In Südosteuropa hatten die Deutschen viele Jahrhunderte friedlich mit anderen Ethnien zusammengelebt. Als sie sich in den Nationalstaaten, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, wachsenden Diskriminierungen ausgesetzt sahen, konnten auch hier radikal-nationale Bewegungen Fuß fassen, die „nach 1933 zunehmend in den Sog der nationalsozialistischen Volkstumspolitik“ gerieten.9 Dazu kam, dass die Nationalsozialisten im Zuge ihrer militärischen Anfangserfolge in Südosteuropa den Angehörigen der deutschen Minderheiten auch hier die Chance boten, Leitungspositionen in Politik und Wirtschaft zu übernehmen.10

Desinteresse an der Aufarbeitung

Am 23. August 1939 hatten Hitler und Stalin einen Nichtangriffspakt abgeschlossen und die beiderseitigen Interessenssphären in Osteuropa abgesteckt. In einem Ergänzungsabkommen besiegelten sie am 28. September 1939 die Teilung Polens und des Baltikums. Die Folge waren weitreichende Grenz- und Bevölkerungsverschiebungen, mit denen Hitler zwei Ziele verfolgte. Zum einen sollten, wie er im Oktober 1939 in einer Reichstagsrede ausführte, die „nicht haltbaren Splitter[n] des deutschen Volkstums“ in Ost- und Südosteuropa aufgelöst bzw. umgesiedelt werden, um durch diese ethnische Flurbereinigung „wenigstens einen Teil der europäischen Konfliktstoffe zu beseitigen.“11 Als Folge mussten 1939 die Deutsch-Polen und Deutsch-Balten ihre Heimat verlassen, die nach der im Hitler-Stalin-Pakt vereinbarten Aufteilung Polens und des Baltikums in den sowjetischen Einflussbereich fiel. 1940 wurden die Bessarabien-Deutschen umgesiedelt und, über die Vereinbarungen des Hitler-Stalin-Paktes hinausgehend, die Deutschen aus der Bukowina und Dobrudscha. Nachdem Hitler 1941 auch die Sowjetunion angegriffen hatte, folgten 1942 die Deutschen aus der Ukraine. Die Zahl allein der als Folge des Hitler-Stalin-Paktes und des Angriffs auf die Sowjetunion Richtung Westen zwangsumgesiedelten Deutschen beläuft sich auf über 700.000 Menschen.12 Zu addieren wären noch die von Stalin nach Hitlers Angriff deportierten Russlanddeutschen sowie die Anzahl der nach dem Hitler-Stalin-Pakt vertriebenen Polen.13 Unter den 1939 in Gang gesetzten Bevölkerungsverschiebungen sollten bis 1949 insgesamt (incl. der Stalin’schen Zwangsumsiedlungen) etwa „ein Fünftel aller Deutschen und Polen“, dazu „mehrere Millionen Ukrainer, Ungarn, Tschechen, Finnen, Balten und Weißrussen“ leiden.14

Viele der deutschen Umsiedler wurden in den im besetzten Polen neu geschaffenen Reichsgauen, insbesondere im sogenannten Warthegau, teilweise auch im Generalgouvernement angesiedelt, wo sie die Häuser und Höfe von vertriebenen Polen übernahmen, bevor sie wenige Jahre später selbst flüchten mussten oder vertrieben wurden, als das von Hitler nachhaltig vertretene und umgesetzte Prinzip der Grenz- und Bevölkerungsverschiebungen zur Auflösung von „Volkstumssplittern“ auf die Deutschen zurückschlug.15

Im Warthegau hatte Hitler 1939 sofort begonnen, sein zweites Ziel umzusetzen: der deutschen „Herrenrasse“ auf Kosten der slawischen Bewohner Osteuropas neuen (und zusammenhängenden) „Lebensraum im Osten“ zu schaffen. Der dazu entwickelte „Generalplan Ost“ sah vor, die Juden gänzlich auszulöschen und die Polen ihrer Führungsschichten zu berauben, zu dezimieren, zu deportieren oder zu versklaven.16 Das ging weit über eine ethnische Flurbereinigung durch Zwangsumsiedlungen hinaus. Die mit großer Brutalität durchgeführten Unterdrückungsmaßnahmen dürften einen Großteil des Hasses und der Gewalt erklären, die sich bei und nach Kriegsende gegen die Deutschen richtete.17 Als Gruppe ausgelöscht werden sollten die Deutschen in Osteuropa dennoch nicht. Das vor allem unterscheidet das Schicksal der Heimatvertriebenen von dem der Juden.

Dass die eigene Vertreibung eine Vorgeschichte hatte und Vergeltungsgelüste ihre Ursachen, war ein Zusammenhang, den viele deutschen Vertriebene nicht erkennen wollten oder konnten. Ihre Traumatisierung war ein Grund. Dass sie nach der Ankunft im Westen zunächst all ihre Energien auf das blanke Überleben, die Beschaffung von Nahrung, Wohnung und Kleidung richten mussten, war ein weiterer. Später kam die Erkenntnis dazu, deutlich mehr für den verlorenen Krieg bezahlt zu haben als etwa die Einheimischen in den Flüchtlingsaufnahmeländern oder die verantwortlichen NS-Funktionäre. Letztere hatten sich häufig noch rechtzeitig absetzen können und Kinder und Frauen schutzlos der Rache der Sieger überlassen. So büßten wie in jedem Krieg Kinder für die Schuld, die die Generation ihrer Eltern auf sich geladen hatte und Frauen für die Gewalttaten der Männer. Sich nun auch noch mit der Verantwortung für die Ursachen auseinanderzusetzen, war unter diesen Umständen für viele nicht leistbar.

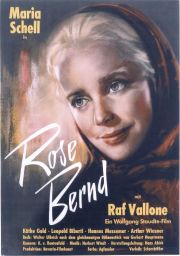

Auch die breite Öffentlichkeit war des Themas bald überdrüssig: 1951 hatten Heimatfilme mit Vertriebenenthematik wie „Grün ist die Heide“ noch die Kinos gefüllt. Der Film zeigte unter anderem die Schwierigkeiten, die zu einer erfolgreichen Integration zu überwinden waren. „Rose Bernd“, der mit einer misslungenen Integration endet, erwies sich 1956 als Flop. Dass weiterhin zahlreiche Romane und Erlebnisberichte zum Thema Flucht, Vertreibung und Heimatverlust erschienen und ihr Publikum fanden, steht dazu nicht im Widerspruch, denn dieses Publikum dürfte sich weitgehend aus dem Kreis der Betroffenen rekrutiert haben. Die aber blieben damit unter sich – auch wenn sie, anders als in der DDR, im Rahmen von Vertriebenentreffen öffentlich auf das erlittene Leid und die Opfer, die sie gebracht hatten, aufmerksam machen konnten. Als die in den 1950er und 60er Jahren geborenen Kinder der Kriegs- und Vertriebenengeneration dann ausgerechnet den Opferstatus der Generation ihrer Eltern in Frage zu stellen begannen, gerieten die Flüchtlinge und Vertriebenen auch in ihren eigenen Familien in die Isolation. Ihre Kinder wussten wohl, dass die Eltern mehr als andere für den verlorenen Krieg bezahlt hatten. Andererseits gehörten sie aber auch jener Generation an, die den Krieg begonnen und die Täter gestellt hatte, deren Taten die Vertreibung mit verursachten, so dass sich ihre zunächst weniger für Verlust und Leid der Eltern interessierten als für das, was diese vorher möglicherweise getan oder unterlassen hatten.22 Damit wollten sich jedoch die wenigsten Eltern auseinandersetzen.

Neues Engagement

am Thema Vertreibung und am Schicksal der eigenen Vertriebenen. Aus dem in den 1990er Jahren erreichten Konsens, dass jede Vertreibung ein nicht zu rechtfertigendes Unrecht sei, entwickelte sich ein differenzierterer Umgang mit der Vertreibung der Deutschen nach 1945. Die Bilder der „ethnischen Säuberungen“, der Morde und Massenvergewaltigungen, ließen bei den Betroffenen alte Traumata wieder aufbrechen, ermöglichten aber auch endlich das Gespräch darüber. Dass sich eine breitere Öffentlichkeit ebenfalls wieder dafür zu interessieren begann, lässt sich unter anderem an den zahlreichen TV-Dokumentationen zu Flucht und Vertreibung ablesen, die schon vor dem Gedenkjahr 2005 auf fast allen Kanälen gesendet wurden und mittlerweile Millionen von Zuschauern hatten. Auch Günter Grass’ 2002 veröffentlichte Novelle „Im Krebsgang“, die den Untergang der Wilhelm Gustloff thematisiert, erschien bereits ein Jahr später in der 15. Auflage. „Im Krebsgang“ ist zwar weder das erste literarische Werk, das sich mit der Geschichte der Flüchtlinge und Vertriebenen beschäftigt, noch das erste Werk von Günter Grass, das dies tut. Grass präsentiert die Geschichte hier jedoch aus einem Blickwinkel, der eine weitere aktuelle gesellschaftliche Entwicklung reflektiert: den nach der Sprachlosigkeit zwischen Eltern aus der Erlebnisgeneration und ihren Kindern neuen Dialog zwischen der Erlebnisgeneration und ihren an der Geschichte der Großeltern interessierten Enkeln. Dass hier seit einiger Zeit ein ausgesprochen intensiver Dialog stattfindet, belegen unter anderem die Geschichtswettbewerbe des Bundespräsidenten, bei denen das Thema Flucht und Vertreibung seit den 1980er Jahren einen zunehmend breiteren Raum einnimmt.23

Auch die Kinder der Vertriebenen haben sich diesem Dialog mittlerweile angeschlossen: Nach der intensiven Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus sind sie offener geworden für das Leid, das zumindest ein Teil der Deutschen als Folge zu erdulden hatte. Außerdem mussten sie sich der Tatsache stellen, dass die Vertreibungsgeschichte ihrer Eltern auch ein Teil ihrer eigenen Geschichte war. Der Westen war für viele nicht Heimat geworden, denn hier blieben sie als die Kinder von Zugereisten ausgegrenzt. Die Heimat ihrer Eltern wiederum war ebenfalls nicht ihre Heimat, denn sie wurden dort nicht geboren. Flucht und Vertreibung haben auch bei ihnen Spuren hinterlassen, die bei vielen als Wurzellosigkeit einerseits und einer ausgeprägten Leistungsbereitschaft anderseits zum Ausdruck kommen.24 Heute sind auch die Kinder der Flüchtlinge und Vertriebenen auf der Suche nach dem Ort ihrer Geschichte, der ihnen sowohl in der verlorenen Familienheimat als auch im neuen Zuhause verweigert wurde.

Zusammen mit vielen Angehörigen der älteren Generation haben viele inzwischen den Dialog mit den heutigen Bewohnerinnen und Bewohnern der Vertreibungsgebiete aufgenommen. Seit der Ostpolitik von Willy Brandt sind die Grenzen zwischen Ost und West wieder durchlässig, seit ihrer endgültigen Anerkennung im Rahmen der deutschen Vereinigung geradezu offen. Fuhren Flüchtlinge und Vertriebene anfangs vor allem zurück, um ihre alte Heimat noch einmal zu sehen, so sind heute Kooperationsprojekte unterschiedlichster Art – von der Privatinitiative über das Engagement westlicher Vertriebenenvereine in ihren Herkunftsdörfern oder -städten bis hin zur staatlich geförderten Zusammenarbeit von Museen und wissenschaftlichen Einrichtungen – ein zunehmend häufiger werdender Reisegrund.

Mit der Vertreibung der Deutschen hatte ihre Jahrhunderte alte Siedlungsgeschichte in Osteuropa ein Ende gefunden. „Das alte, von vielen Völkern bewohnte und benutzte Haus Ostmitteleuropa, das Hitler schon zur Ruine geschossen hatte, wurde endgültig abgerissen.“ Heute bemühen sich viele Hände, dieses Haus wieder aufzubauen – auch und gerade in den Vertreibungsgebieten.

Fußnoten

- Vgl. Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, bearbeitet von Theodor Schieder, hg. v. Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 5 Bde., (Bonn) 1954–1961, mittlerweile gibt es mehrere Neuauflagen. Zur Einschätzung vgl. u.a. Beer, Mathias: Im Spannungsfeld von Politik und Zeitgeschichte. Das Großforschungsprojekt „Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa“, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 46.1998, H. 3, S. 345–389, und Beer, Mathias: Die Vertreibung der Deutschen. Ursachen, Ablauf, Folgen, in: Flucht und Vertreibung. Europa zwischen 1939 und 1945, mit einer Einleitung von Arno Surminski, Hamburg 2004, S. 40-50.

- Vgl. dazu auch Borodziej, Wlodzimierz: Die deutsch-polnischen Beziehungen – der Krieg und seine Konsequenzen, in: Wancerz-Gluza, Alicja (Hg.): Grenzerfahrungen. Jugendliche erforschen deutsch-polnische Geschichte, Hamburg 2003, S. 33.

- Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, bearbeitet von Theodor Schieder, hg. v. Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, Bd. 1 (Bonn) 1954–1961, Reprint in neun Bänden, München 1984, S. 61E.

- Zitiert in Ther, Philipp: Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen 1945–1956, Göttingen 1998, S. 35. Schieders Rolle und die anderer renommierter Historiker als Politikberater im Nationalsozialismus ist derzeit Gegenstand eines auch im Internet einsehbaren Interview-Projektes

- Seit der Wehrmachts-Ausstellung wird wieder intensiver darüber diskutiert, was die Deutschen während des Nationalsozialismus’ gewusst hatten bzw. hätten wissen können. Vgl. dazu auch die Besprechung der neuen Bücher von Peter Longerich „Davon haben wir nichts gewusst!“ (München 2006) und Frank Bajohr / Dieter Pohl „Der Holocaust als offenes Geheimnis“ (München 2006) im taz mag vom 21./22.Oktober 2006, S.VII.

- Kossert, Andreas: Ostpreußen. Geschichte und Mythos, München 2005, S. 266-275.

-

Urban, Thomas: Der Verlust. Die Vertreibung der Deutschen und Polen im 20. Jahrhundert, München 2004, S. 13.

Brandes, Detlef: Vertreibung und Zwangsaussiedlung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei, in: Flucht, Vertreibung, Integration. Begleitbuch zur Ausstellung im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bielefeld 2005, S. 64f. - Gündisch, Konrad: Deutsche Migrationsbewegungen in Südosteuropa, in: Flucht, Vertreibung, Integration. Begleitbuch zur Ausstellung im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bielefeld 2005, S. 76.

- Vgl. dazu en Detail Hausleitner, Mariana und Harald Roth (Hg.): Der Einfluss von Faschismus und Nationalsozialismus auf Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa, München 2006.

- Zitiert in Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, bearbeitet von Theodor Schieder, hg. v. Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, Band III (Das Schicksal der Deutschen in Rumänien), 1954–1961(Bonn), Reprint in neun Bänden, München 1984, S. 41E.

- Urban, Thomas: Der Verlust. Die Vertreibung der Deutschen und Polen im 20. Jahrhundert, München 2004, S. 66; Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, bearbeitet von Theodor Schieder, hg. v. Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, Band III (Das Schicksal der Deutschen in Rumänien), 1954–1961(Bonn), Reprint in neun Bänden, München 1984, S. 46E.

- Aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten vertrieben die Sowjets schon bald mehrere Hunderttausend Polen und verschleppten sie in vier Wellen 1940 und 1941 nach Sibirien und Zentralsien. Vgl. Ther, Philipp: Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen 1945–1956, Göttingen 1998, S. 36.

- Ther, Philipp: Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen 1945–1956, Göttingen 1998, S. 11.

- Zu den im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes Zwangsumgesiedelten aus Bessarabien gehörten auch die Eltern von Bundespräsident Horst Köhler. Sie wurden im Kreis Zamosc, dem neuen deutschen „Musterbezirk“ im Generalgouvernement, im Dorf Skierbieszow angesiedelt, mussten aber bereits 1944 vor den sowjetischen Truppen flüchten. Vor der Ansiedlung der Bessarabien-Deutschen vertrieb die SS im November 1942 die polnischen Bewohner des Dorfes. Bleiben durften nur einige wenige, die den Neusiedlern als unbezahlte Arbeitskräfte zur Seite stehen sollten. Die anderen kamen in ein Durchgangslager in Zamosc und wurden dort in drei Gruppen aufgeteilt: Arbeitsfähige wurden zur Zwangsarbeit ins Reich verschleppt, Arbeitsunfähige ausgesiedelt oder ins KZ Auschwitz verbracht, Personen mit „nordischen Zügen“ daraufhin untersucht, ob sie sich zu einer „Eindeutschung“ eigneten. Viele sahen ihr Dorf nie wieder. Vgl. dazu Urban, Thomas: Der Verlust. Die Vertreibung der Deutschen und Polen im 20. Jahrhundert, München 2004, S. 71-74 und Barton, Marcin: Anordnung Nr. 17 c. Die Räumung des Dorfes Skierbieszow, in: Wancerz-Gluza, Alicja (Hg.): Grenzerfahrungen. Jugendliche erforschen deutsch-polnische Geschichte, Hamburg 2003, S. 173–186.

- dazu Urban, Thomas: Der Verlust. Die Vertreibung der Deutschen und Polen im 20. Jahrhundert, München 2004, S. 69f.

- Ther, Philipp: Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen 1945–1956, Göttingen 1998, S. 28; Hirsch, Helga: Das Erbe tragen wir in uns. Über den langen Weg der Integration, in: dies.: Schweres Gepäck. Flucht und Vertreibung als Lebensthema, Hamburg 2004, S. 16f; Hürter, Johannes: Nationalsozialistisches Besatzungsregime und rassistischer Vernichtungskrieg im Osten, in: Flucht, Vertreibung, Integration. Begleitbuch zur Ausstellung im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bielefeld 2005, S. 47.

- Ohliger, Rainer: Vertreibungsforschung, Ost(europa)forschung, 'Deutschtumsforschung'? Zwei Debatten – ein Konflikt und einige (un)zeitgemaesse Betrachtungen zu Pfingsten, in:

- Plato, Alexander von: Flucht und Vertreibung. Lebensgeschichte, Erinnerung und Realgeschichte. Vom geteilten kollektiven Gedächtnis in Deutschland, in: Motte, Jan und Rainer Ohliger (Hg.): Geschichte und Gedächtnis in der Einwanderungsgesellschaft, Essen 2004, S. 133; Kessler 2005

- Lemberg, Eugen und Friedrich Edding (Hg.): Die Vertriebenen in Westdeutschland. Ihre Eingliederung und ihr Einfluß auf Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Geistesleben. 3 Bde., Kiel 1959.

- Hirsch, Helga: Das Erbe tragen wir in uns. Über den langen Weg der Integration, in: dies.: Schweres Gepäck. Flucht und Vertreibung als Lebensthema, Hamburg 2004, S. 247. Zu Flucht und Vertreibung in der deutschen Erinnerungspolitik vgl. auch Faulenbach, Bernd: Flucht und Vertreibung in der individuellen und kollektiven Erinnerung und als Gegenstand von Erinnerungspolitik, in: Flucht und Vertreibung. Europa zwischen 1939 und 1945, mit einer Einleitung von Arno Surminski, Hamburg 2004, S. 224-231.

- Dass die westdeutschen Vertriebenen in ihrer „Charta der Heimatvertriebenen“ 1950 erklärten, ihr dort postuliertes Recht auf Heimat nicht mit „Rache und Vergeltung“ durchsetzen zu wollen, sondern im Rahmen eines geeinten Europas, wurde dabei gerne ignoriert.

- Hirsch, Helga: Das Erbe tragen wir in uns. Über den langen Weg der Integration, in: dies.: Schweres Gepäck. Flucht und Vertreibung als Lebensthema, Hamburg 2004, S. 248.

- Zum Beispiel bei den Wettbewerben Alltag im Nachkriegsdeutschland (1984/85), Unser Ort – Heimat für Fremde? (1988/89), Weggehen – Ankommen. Migration in der Geschichte (2002/03).

- Hirsch, Helga: Das Erbe tragen wir in uns. Über den langen Weg der Integration, in: dies.: Schweres Gepäck. Flucht und Vertreibung als Lebensthema, Hamburg 2004, S. 235f. Ther, Philipp: Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen 1945–1956, Göttingen 1998, S. 104.